উৎসবের ক্ষেত্রে শহর-গ্রাম বিভাজন আছে কি? কোনটি শহরের উৎসব আর কোনটি

গ্রামের সেটি সহজে চিনে নেওয়ার কোনো সহজ উপায় কী? শহর ও গ্রামের উৎসবের

পার্থক্য বুঝতে সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বোধহয় পহেলা বৈশাখ। কৃষিজীবী বাঙালি

বহুযুগ ধরে গ্রামীণ উৎসব হিসেবে বাংলা বছরের প্রথম দিন উদযাপন করে আসছে।

গ্রামের মানুষের কাছে নতুন বছর মানেই চৈত্রসংক্রান্তি, গ্রামীণ মেলা,

হালখাতাসহ নানা আয়োজন। সে উৎসবই শহরে আসার পর নতুন এক রূপ নিয়েছে। শহরে

কৃষিকেন্দ্রিক আচার খুঁজতে যাওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। এখানে এসে উৎসবে যুক্ত

হয়েছে বৃক্ষমূলে শহুরে গানের আসর, পান্তা-ইলিশের বাহার। কখন হয়েছে সে খবর

অনেকেই রাখে বটে; কিন্তু কীভাবে হয়েছে সে খবর অল্প লোকই রাখে। এখন পহেলা

বৈশাখ বললে গ্রামীণ কোনো মেলা নয়, বরং শহরের জমজমাট রাজপথের ছবিটাই সবার

আগে ভাসে। ঢাকা থেকে বড় শহরগুলোতে বৈশাখের উৎসব ছড়াচ্ছে। এমনকি গ্রামের

উৎসব গ্রামে ফিরে যাচ্ছে শহুরে আদলে। যুগে যুগে উৎসবের রূপবদল ঘটে যায়

এভাবেই। পহেলা বৈশাখ একটি উদাহরণ; কিন্তু বাংলাদেশের শহুরে বাঙালির উৎসব

শুধু পহেলা বৈশাখ নয়। ফেব্রুয়ারিতে বইমেলাসহ মাসজুড়ে নানা আয়োজনে_ পহেলা

ফাল্গুনে, ২৬ মার্চে, ১৬ ডিসেম্বরে শহুরে বাঙালিই মূলত বাঁধভাঙা উৎসবে পথে

নামে। তুলনা করতে গেলে এমন গ্রামীণ উৎসবের খবর কি মিলবে? সারাদেশে

স্থানীয়ভাবে কত কিছুই হয়। সারাদেশের মানুষ পালন করে এমন গ্রামীণ উৎসব কই।

একথা সত্য, উৎসব আয়োজন ও পালনে এগিয়ে থাকে শহরবাসী। শহরের মানুষেরা

সেক্যুলার উৎসবকেই আপন করে নিয়েছে। ফলে এ উৎসবগুলো ক্রমে জমজমাট হয়ে উঠছে।

ধর্মীয় উৎসবের বেলায় কী ঘটছে? দুই ঈদে বরাবরের রীতি হলো, শহরের লোকেরা

গ্রামে যাবে। ঈদ তাই একান্তই গ্রামপ্রধান। যত আয়োজন গ্রামে। নাই নাই করেও

শহরে তো কম মানুষ থাকে না। তাদের উৎসব কোথায়? শহরে অনেক মানুষ থাকলেও

অধিকাংশের যেন মন ভার। ঘরে ফিরতে না পারার বেদনা পুরো শহরকেই আচ্ছন্ন করে

রাখে। রাস্তাঘাট ম্লান, বিষণ্ন, ফাঁকা। কোথাও উৎসবের আলো নেই। বিপণিবিতান

বন্ধ। যাওয়ার জায়গা নেই, উৎসবে মেতে উঠবার অবকাশ নেই। সামান্য যা আছে তাও

লোকে লোকারণ্য। যারা শহরে থেকে যান তাদের জন্য বড় কোনো আয়োজন হতে পারে না?

উৎসব যদি শুধু টিভির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে তবে আর উৎসব থাকে কী করে?

ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, ঢাকার কোটি মানুষ চাইলেও ঈদের আগে ঢাকা ছাড়তে

পারবেন না। বহু মানুষকে শহরেও ঈদ করতে হবে। ভবিষ্যতে এ সংখ্যা বাড়বে বৈ

কমবে না। শহরের মানুষ কি মুখভার করে ঈদ করবে বরাবরের মতো? শহরের ঈদকে কি

উপভোগ্য করা যায় না? শহরের মানুষ সেক্যুলার উৎসবগুলোতে প্রাণ খুলে অংশ নেন।

ধর্মীয় উৎসবগুলোতে তেমন হলে অসুবিধা কী? ধর্মীয় উৎসবগুলোতে শহর জমজমাট হলে

অনেকে উল্টো গ্রাম থেকে শহরে আসবে ঈদ করতে। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলতে মানুষ

গ্রামে যায়, প্রিয়জনরা কি একই কাজ করতে ঢাকা আসতে পারেন না? অবশ্যই পারেন।

কেউ কেউ আসেন না, তাও নয়। সংখ্যাটা কম। সংখ্যাটা বাড়লে ক্ষতি কি? তাতে

অন্তত একটা ভারসাম্য তৈরি হবে।

Wednesday, October 31, 2012

Tuesday, October 23, 2012

মৃত্যু না পুনরুত্থান?

১৯ অক্টোবর খবর মিলেছে_ 'নিউজউইক আর নেই।' ৮০ বছরের পুরনো পত্রিকাটি আগামী

বছর নববর্ষ সংখ্যার পর আর কোনো মুদ্রিত কপি প্রকাশ করবে না। তবে ডিজিটাল

কপি প্রকাশিত হবে। মুদ্রিত নিউজউইকের মতো অঞ্চল অনুযায়ী সংস্করণ হবে না

অনলাইন নিউজউইকের। বরং সারাবিশ্বের জন্য একটি সংস্করণ প্রচারিত হবে।

মুদ্রিত পত্রিকার পাঠকদের জন্য হতাশার খবর হলেও অনলাইন দুনিয়ার পাঠকদের এ

সংবাদে বিশেষ কিছু যায় আসে না। কিন্তু পত্রিকাগুলো প্রকারান্তরে নিউজউইকের

মৃত্যুসংবাদই দিয়েছে। কিন্তু এ কি সত্যিই মৃত্যু? এককালে মানুষ পাথরে লিখত।

বিশ্বজয়ী সম্রাট ও রাজারা নিজেদের অনুজ্ঞা পাথরে লিখে সর্বসাধারণের

উদ্দেশে প্রচার করতেন। পাথরের বইয়ের মৃত্যুর পর লোকে প্যাপিরাস, তুলট কাগজে

লিখত। সে বইয়ের মৃত্যু হয়েছে কাগজ আবিষ্কৃত হওয়ার পর। আর বইয়ের পুরনো

ইতিহাসটাই বদলে গেছে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর। মাধ্যম বদলেছে, কিন্তু বই

আছে। পাথর থেকে, প্যাপিরাস থেকে, স্মৃতি থেকে সংকলিত বই কাগজের বই আকারে

প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে। এক সময় ভাবা হতো, এই বই-ই শেষ

কথা। কিন্তু মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের প্রায় ৫০০ বছর পর মুদ্রিত বইকে

চ্যালেঞ্জ করার মতো আরেক মাধ্যম তৈরি হয়েছে। সে মাধ্যম ইন্টারনেট।

ইন্টারনেট মুদ্রিত বইপত্রের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয়নি। দেওয়ার উদ্দেশ্যও

তার নেই। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে পত্রপত্রিকা, বই তার আকার বদলাচ্ছে। ফলে

অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রিত মাধ্যমের সমান্তরালে এসে দাঁড়িয়েছে ইন্টারনেট

মাধ্যম। উন্নত দেশগুলোতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেশি। এ মাধ্যম

ব্যবহার করেই তারা সংবাদপত্র পড়ছেন। বইও সংগ্রহ করছেন। এখানে মনোযোগ

দিচ্ছেন সাংবাদিকরা, বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করছেন, বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন

দিচ্ছেন। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ ক'টি সংবাদপত্র মুদ্রিত অবস্থা থেকে

পাকাপোক্তভাবে ডিজিটাল সংস্করণে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। এ তালিকায় সর্বশেষ

যুক্ত হলো নিউজউইকের নাম। একে কি মৃত্যু বলা হবে? নাকি বলা হবে_

স্থানান্তর? নিউজউইকের সম্পাদক টিনা ব্রাউন বলেছেন, বিদায় নয়। এটা

স্থানান্তর। মুদ্রণ, বিতরণের জটিল অর্থনীতি থেকে সহজ ডিজিটাল ব্যবস্থায় চলে

যাচ্ছে নিউজউইক। অনেকে অবশ্য নিউজউইকের এই দশার জন্য সরাসরি টিনা

ব্রাউনকেই দায়ী করছেন। তাদের মতে, এই সম্পাদকের আগ্রাসী নীতির কারণেই

পত্রিকাটি পাঠক হারিয়েছে। আর এর দায় এখন খোদ পত্রিকাটিকেই বহন করতে হচ্ছে।

তবে অনেকেই আসল কারণটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ বলছেন, সবার

নিয়তি নিউজউইকের মতোই নির্ধারিত। নিউজউইক আগে এই নিয়তিকে বরণ করল, পরে

অন্যেরা করবে। প্রিন্ট পত্রিকার জটিল বিতরণ ব্যবস্থা থেকে সরে আসছে অনেকেই।

আর পাঠকও কমছে আশঙ্কাজনক ভাবে। ফলে ধীরে ধীরে বিজ্ঞাপনদাতারাও আগ্রহ

হারাচ্ছেন। সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত একটি জরিপের ফল

প্রকাশ করেছে আটলান্টিক পত্রিকা। তাতে দেখা যাচ্ছে, লোকে তাদের সময়ের ৭%

মুদ্রিত পত্রিকায় ব্যয় করে, রেডিও শুনতে ১৫%, টিভির সামনে ৪৩%, ইন্টারনেটে

২৬%, মোবাইলে ১০%। আর এ মাধ্যমগুলোর জন্য বিজ্ঞাপন বরাদ্দ যথাক্রমে ২৫%,

১১%, ৪২%, ২২%, ১%। ৭% সময়ের মনোযোগ পেয়েও বিজ্ঞাপনে মুদ্রিত পত্রিকা

অনেকটাই (২৫%) এগিয়ে। আর ব্যবহারকারীদের ১০% মনোযোগ পেলেও মোবাইল বিজ্ঞাপন

পায় ১%।

পরিস্থিতি এমন থাকবে না_ তা বলাই বাহুল্য। টিভির মতো ইন্টারনেট ও মোবাইলও বিজ্ঞাপন পেতে থাকবে। আয় কমে যাবে পত্রিকাগুলোর। সঙ্গে মুদ্রণ সংখ্যাও। ফলে টিনা ব্রাউনকে দোষ দিয়ে আর কী লাভ? হতে পারে এটি মৃত্যু নয়, নিউজউইকের পুনরুত্থানের সূচনা।

পরিস্থিতি এমন থাকবে না_ তা বলাই বাহুল্য। টিভির মতো ইন্টারনেট ও মোবাইলও বিজ্ঞাপন পেতে থাকবে। আয় কমে যাবে পত্রিকাগুলোর। সঙ্গে মুদ্রণ সংখ্যাও। ফলে টিনা ব্রাউনকে দোষ দিয়ে আর কী লাভ? হতে পারে এটি মৃত্যু নয়, নিউজউইকের পুনরুত্থানের সূচনা।

Friday, October 19, 2012

মো ইয়ান, মায়ামরিচিকা এবং চীনের নোবেল যাত্রা

নোবেল সাহিত্য পুরস্কার নিয়ে বাঙালির গর্ব, আশাবাদ ও দীর্ঘশ্বাসের শতবর্ষ

পূর্ণ হতে যাচ্ছে আগামী বছর। সাহিত্যমনা বাঙালিকে এইটুকু মনে করিয়ে দেওয়াই

যথেষ্ট। আপনাআপনি মনে পড়ে যাবে ইতিহাসের ঘটনাক্রম। ১৯১৩ বাঙালির জীবনে

গুরুত্বপূর্ণ বছর। দু'বছর আগে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছে। আপাতত বাঙালির দেশভাগ

ঠেকানো গিয়েছে বটে, কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী একই বছর পাকাপোক্তভাবে কলকাতা থেকে সরে

গিয়েছে নতুন দিল্লিতে। এর মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্র হিসেবে কলকাতা

ছিটকে পড়ল। গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হলো বাঙালি। অবশ্য হতাশার সঙ্গে ছিল আশাও।

কেননা, কলকাতাই তখন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র। স্বাধীন দেশের

স্বপ্নে বিভোর কলকাতায় চলছে স্বদেশি আন্দোলন। এ সময়ই ১৯১৩ সালে, এসেছিল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল বিজয়ের সংবাদ। ওই সময়ে, হতাশার গভীরে নিমজ্জিত

বাঙালি রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাবে কি-না তা নিয়ে ছিল দ্বিধান্বিত।

দুর্মুখরা বলেছিলেন, নাকের বদলে নরুণ জুটলো। কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে

ওয়াকিবহাল মানুষমাত্রই জানেন, ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার তাৎপর্য।

বিশ্বসাহিত্য বলে যদি কিছু থাকে, তবে সে সাহিত্যের আসরে ১৯১৩ সালেই

পাকাপোক্ত আসন হয়ে গিয়েছিল বাংলা সাহিত্যের। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ইউরোপের

বাইরে কেউ নোবেল পাননি। বস্তুত এর বহু বছর পরও এশিয়া মহাদেশে নোবেল সাহিত্য

পুরস্কার আসেনি। ১৯১৩ সালের পর থেকে বাঙালি সাহিত্যিক ও পাঠকরা ভেবেছেন,

আমাদের সাহিত্য নোবেল পুরস্কারের মতো আন্তর্জাতিক [ইউরোপীয়?] স্বীকৃতি

পাওয়ার যোগ্য এবং সে পুরস্কার আমাদের আওতার মধ্যে। কিন্তু পুরস্কার মেলেনি

গত ৯৯ বছরে। মিলেছে শান্তি ও অর্থনীতিতে। অমর্ত্য সেন ও মুহাম্মদ ইউনূস

বাঙালির ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রেখেছেন। কিন্তু যে সাহিত্য নিয়ে বাঙালির গর্ব,

সে সাহিত্য আর নোবেল অর্জন করতে পারল না। শুধু বাংলা ভাষায় নয়, গত ৯৯ বছরে

ভারতীয় কোনো ভাষায় আর সাহিত্য পুরস্কার আসেনি। নোবেল সাহিত্য পুরস্কার

দেওয়া হচ্ছে ১৯০১ থেকে। মাঝে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩_ চার

বছর পুরস্কার দেওয়া হয়নি। সে অর্থে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ১০৭ বার। আর

রবীন্দ্রনাথের পর পুরস্কার পেয়েছেন জাপানের ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা, ১৯৬৮

সালে। ১৯৯৪ সালে পেয়েছেন জাপানেরই কেনজাবুরো ওয়ে। ২০০০ সালে গাও জিনজিয়ান,

চীনা হলেও যিনি ফরাসি নাগরিক। ২০১২ সালে পেলেন মো ইয়ান। সাকুল্যে এই ৫ জন।

তুরস্ক অর্ধেক এশিয়া অর্ধেক ইউরোপে। সে অর্থে ওরহান পামুককেও এশিয়ার

তালিকায় যুক্ত করা যেতে পারে। হিব্রুভাষী সামুয়েল ইউসুফ আগনন, ইসরায়েলের

অধিবাসী। তার পুরস্কারও এশিয়ার বলে ধরতে হয়। বহু মানুষ, বহু জাতির মহাদেশ

এশিয়া। এখানকার সাহিত্যেরও নানা রঙ। তবুও এখানে পুরস্কারের সংখ্যা

অঙ্গুলিমেয়। এশিয়া বঞ্চিত হয়েছে নিশ্চিত। বঞ্চিত হয়েছে ভারতবর্ষও। ভারতবর্ষ

বৈচিত্র্যে মহাদেশ; জনজাতির ঘনত্বেও। এখানকার সাহিত্যিক ঐতিহ্যের গভীরতাও

সুদূরপ্রসারিত। তবু এখানে রবীন্দ্রনাথের পর নোবেল আসেনি। কিন্তু নোবেলই

সাহিত্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়। ভারতীয় বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত বহু সাহিত্যিক

এখন বিশ্বসভায় পরিচিত। নোবেল না পেলেও বুকার, পুলিৎজারের মতো পুরস্কার

অহরহই তাদের কপালে জুটছে। ভারতীয় সাহিত্য আলাদা করেই সমালোচকদের মনোযোগ

পায়। সে তুলনায় চীনের ভাগ্য খারাপ। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বশক্তি হিসেবে

চীনের অবাক উত্থানের পরও পাশ্চাত্যে মূলধারার চীনের গুরুত্ব কম।

পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্ব দেয় চীনের ভিন্নমতাবলম্বীদের। দালাই

লামা থেকে লিও জিয়াবো পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার মানেই চীনের কাছে একটা

অস্বস্তি, প্রত্যাখ্যান ও হতাশার আয়োজন। চীনারা জানেন, যা কিছু মূলধারার

চায়নিজ, তা কখনোই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে না। ফলে, পুরস্কার নিয়ে

তাদের উৎসাহের কারণ নেই। প্রথম চীনা হিসেবে যিনি নোবেল পেলেন, সেই

ঔপন্যাসিক গাও জিনজিয়ানও চীনের কঠোর সমালোচক। চীন থেকে দূরে সরে গিয়ে ভিন

রাষ্ট্রের অধিবাসী। ফলে তার পুরস্কার চীনকে উৎসবে মাতাতে পারেনি, বরং

বিষণ্ন করে তুলেছে। ১৯৩৮ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন পার্ল এস বাক।

মার্কিনি নারী তিনি। চীনের প্রেক্ষাপটে, সে দেশের কৃষকদের জীবনকাহিনী

চিত্রায়িত করেছিলেন। কিন্তু তার নোবেল প্রাপ্তিও চীন উদযাপন করেনি বা করে

না। সে অর্থে মূলধারার চীনা সাহিত্যের নোবেল জয় এই প্রথম। মো ইয়ানের

মাধ্যমে চীনের নবযাত্রা শুরু হলো। বিশ্লেষকরা বলছেন, বিশ্বসভায় এতদিনে

চীনের ভেতরের শক্তি স্বীকৃতি পেল। চীন যে একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক

শক্তি_ সে তো জানা সবার। এবার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক অর্থে তার

পুনরুত্থানের সংবাদও জানতে থাকবে সবাই। মো ইয়ানের নোবেল জয় তাই বিশ্বকে মনে

করিয়ে দিল সেই পুরনো প্রবাদ_ জো জিতা ওহি সিকান্দার_ যে জিতবে সেই

আলেকজান্ডার। চীনের জয়রথ এমনভাবে ছুটছে যে, অচিরে আর সব ক্ষেত্রের মতো সে

দেশের শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্র নিয়ে বিশ্বে তুমুল আগ্রহ তৈরি হবে। মো ইয়ান

পথ করে দিলেন।

নোবেল সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণার দিনক্ষণ যতই ঘনিয়ে আসে, ততই অস্থিরতা বাড়তে থাকে বিশ্বের সাহিত্যিক-সমালোচক ও পাঠক মহলে। বড় বড় পত্রিকা প্রকাশ্যে তাদের ফেবারিট লেখকদের প্রোফাইল প্রকাশ করতে থাকে। নানা বিচার-বিশ্লেষণ, তত্ত্ব-তালাশ তো থাকেই। কে নোবেল পেতে পারেন_ তা নিয়ে রীতিমতো জুয়া খেলা চলে। এই বিচার-বিশ্লেষণে যিনি সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন, তিনি মো'রই প্রতিবেশী জাপানের হারুকি মুরাকামি। পশ্চিমা পত্রিকাগুলোর প্রিয় তালিকার শীর্ষে মুরাকামির নাম এতবার উচ্চারিত হয়েছে যে, সবাই ধরে নিয়েছিলেন_ জনপ্রিয় ধারার মুরাকামিই পেতে যাচ্ছেন এবারের পুরস্কার। তবে, একটি সত্য সবাই জানেন, নোবেল কমিটি আর পূর্বাভাস দুটি পরস্পরবিরোধী ব্যাপার। পূর্বাভাসে যাদের নাম আসে, তারা পুরস্কার পাবেন_ এমন নিশ্চয়তা কেউ দেয় না। নোবেল কমিটি এ বিষয়ে আরেক কাঠি সরেস। অনেকে বলেন, পূর্বাভাসের বাইরের কাউকে পুরস্কার দিতেই তাদের উৎসাহ বেশি। সে কারণে প্রতি বছরই নতুন নতুন চমক তৈরি হয়। আনপ্রেডিক্টেবল বলে এ পুরস্কার নিয়ে মাতামাতির পরিমাণও একটু বেশি। তবে এবার চমকটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। মূলধারার কোনো চীনা লেখক পুরস্কার পেতে পারেন_ এ ধারণাটাই তো এতকাল ছিল না। ফলে, অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন, মুরাকামি না হোন_ বব ডিলান, উইলিয়াম ট্রেভর, এলিস মুর্নো, পিটার নাদাস, এন'গুগি ওয়া থিওঙ'ও, ইসমাইল কাদারে, আসিয়া জেবার, ফিলিপ রথ, মিলান কুন্ডেরা, অ্যামোস ওজ কিংবা এ রকমই কেউ একজন পাবেন। কিন্তু পুরস্কারটি চলে গেল অন্যরকম একজনের হাতে। এবং তার জগৎটাও আলাদা।

ইউরোপ ও আমেরিকার বাইরে যারা নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পান, তাদের ব্যক্তিপ্রতিভার সঙ্গে একটা মহাদেশীয় ব্র্যান্ডিং যুক্ত হয়। পাশ্চাত্যের লেখকদের বেলায় ব্যক্তিগত কৃতি বড়। অন্যদের বেলায় ব্যক্তিগত কৃতিই বড় হয়ে উঠতে বাধা নেই। কিন্তু তাদের অর্জনের সঙ্গে মহাদেশ যুক্ত হয়ে গোল বাধিয়ে দেয়_ ব্র্যান্ডিংটা আপনাআপনি বাজার পেয়ে যায়। যেমন লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম ম্যাজিক রিয়েলিজম ব্র্যান্ডিং। মার্কেজ থেকে শুরু করে ইয়োসা পর্যন্ত সবাইকে এই ব্র্যান্ডের আওতাভুক্ত হয়ে আলোচিত হয়েছেন। সে আলোচনার সবটাই গ্রহণযোগ্য বা যথোচিত নয়, তবু আলাপ হয়েছে। আফ্রিকার ক্ষেত্রেও ব্র্যান্ডিং আছে। আফ্রিকার সাহিত্য আগাপাশতলা রাজনৈতিক, প্রতিবাদী, নিজস্ব জীবন রীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। চীনের ক্ষেত্রে এতকাল ভিন্নমতই ছিল ব্র্যান্ড, যেমন এককালে সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখকদের ভিন্নমত দিয়ে বিচার করা হতো পশ্চিমে। কিন্তু মো ইয়ান তো ভিন্নমতাবলম্বী নন। ফলে নতুন ব্র্যান্ডের খোঁজ পড়েছে। পুরস্কার পাওয়ার পর তার সম্পর্কে যেসব মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে নোবেল পুরস্কার কমিটির মূল্যায়নেরই প্রাধান্য। নোবেল পুরস্কার কমিটি বলেছে, তিনি হেলুসিনেটরি রিয়েলিজমের মারফত লোককথা, ইতিহাস ও সাম্প্রতিকের মেলবন্ধন ঘটান। সমালোচকরা বলছেন, হেলুসিনেটরি রিয়েলিজম আদপে ম্যাজিক রিয়েলিজমেরই জাতভাই। মরিচিকাময় বাস্তবতা ও জাদু বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য কী? বলাবাহুল্য, মো ইয়ান আমাদের দেশের মতো পশ্চিমেও ততটা পঠিত নন। নোবেল পাওয়ার কারণে স্বভাবতই পঠিত হবেন এবং পঠিত হওয়ার পরই তার প্রকৃত পরিচয়টি মিলবে। তবে জিম লিচের মতে, তিনি ফ্রান্জ কাফকা ও জোসেফ হেলারের সমগোত্রীয় লেখক। বহুলভাবে ফকনার ও হেমিংওয়ে দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রত্যাশিতভাবেই আন্তর্জাতিক সাহিত্যের প্রতি মো ইয়ানের তীব্র অনুরাগ। তিনি পরবর্তী প্রজন্মের চীনা লেখকদের আন্তর্জাতিক সাহিত্য পড়ার জন্য উৎসাহ দেন। বিশ্বাস করেন, বিশ্বসাহিত্য বলে একটা সর্বজনমান্য বিষয় আসলেই আছে। মহাকবি গ্যয়টে বিশ্বসাহিত্যের প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন আর ২০০৯ সালে গ্যয়টের দেশে গিয়ে বিশ্বসাহিত্য ধারণার প্রতি আস্থা জানিয়েছিলেন মো ইয়ান।

মো ইয়ানের আসল নাম গুয়ান মোয়ে। সানডঙ প্রদেশের গাওমি কাউন্টিতে জন্ম ১৯৫৫ সালে। মো ইয়ান মানে 'কথা বলো না'। চীনের লেখক বলে অনেকের ধারণা, তার এই নাম সেন্সরশিপের প্রতিবাদে রাখা। আসলে বাগ্মিতা ও বাচালতার কারণে নিজের মায়ের সমালোচনার মুখেই তিনি এ নাম নেন। তিনি লিখেছেন, '...শিগগিরই আমি শিখে গেলাম কীভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলা যায়। আমি রপ্ত করলাম আত্মপ্রকাশের অসাধারণ রীতি_ মুহুর্মুহু বলতে বাগ্মীতা সহকারে শুধু নয়, এমনকি কবিতাতেও যা প্রকাশিত হতে পারে। একবার মা শুনে ফেলল, আমি গাছের সঙ্গে কথা বলছি। গভীর চিন্তায় পড়ে তিনি বাবাকে বললেন, পুত্রের পিতা, তোমার কি মনে হয় না ওর কোনো সমস্যা হয়েছে? পরে যথেষ্ট বড় হওয়ার পর আমি বড়দের সমাজে ঢুকলাম শ্রমিক ব্রিগেডের একজন সদস্য হিসেবে। তখনও অভ্যাসবশত গরু চরানোর সময় আমি নিজে নিজে কথা বলতাম। এটা আর কোনো সমস্যা তৈরি না করলেও আমার পরিবারে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। আমার মা অনুরোধ করে বললেন, পুত্র, তুমি কি কখনও কথা বন্ধ করতে পার না? তার মুখভঙ্গিতে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি কথা দিলাম, কথা বন্ধ করব। কিন্তু ওই মুহূর্ত থেকে সব কথাই আমি জমা করেছি ভেতরে, ইঁদুরেরা যেভাবে বাসা ভরিয়ে তোলে নানা কিছুতে। সেটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তীব্র অনুশোচনা ও উপচেপড়া অনুভব যে, আমি আমার মায়ের অনুজ্ঞাকে অন্তরে জায়গা দিতে পারিনি। এ কারণেই আমি মো ইয়ান বা কথা বলো না শব্দগুলোকে আমার ছদ্মনাম হিসেবে বেছে নিয়েছি।'

মো ইয়ানের লেখা বহুলভাবে পঠিত না হলেও ইংরেজিতে বেশকটি উপন্যাস অনূদিত হয়েছে। নিবিষ্ট অনুবাদক হাওয়ার্ড গোল্ডব্ল্যাট অনুবাদের কাজটি বছরের পর বছর করছেন। মজার ব্যাপার, অনূদিত এসব বই নিয়ে পাশ্চাত্যের পাঠকদের আগ্রহের পেছনে আছে চলচ্চিত্র। মো ইয়ানের উপন্যাস অবলম্বনে প্রস্তুত চলচ্চিত্র দেখে অনেক পাঠক তার সাহিত্যকৃতি বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এখন অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে সারাবিশ্বেই পঠিত হবেন মো ইয়ান। সে কারণটি অবশ্যই নোবেল সাহিত্য পুরস্কার।

মো ইয়ান : যদি মুরগি দর্শনধারী হয়, তবে তাকে ঘিরে উৎসাহ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু যদি ডিমটাই শুধু উজ্জ্বল হয় আর মুরগি অনুজ্জ্বল, তবে মুরগির দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নেই।

ডঙ কিয়ান :১১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে সুইডিশ একাডেমি ঘোষণা করল, মো ইয়ান তার সাহিত্যকর্মের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন। তাদের দৃষ্টিতে মরিচিকাময় বাস্তবতার মারফত লোককথা, ইতিহাস ও সাম্প্রতিকের মেলবন্ধন ঘটেছে আপনার সাহিত্যে। আপনি কি তাদের মূল্যায়নের সঙ্গে একমত?

মো ইয়ান : আমার মনে হয়, তারা আমার উপন্যাসগুলো অনুধাবন করতে পেরেছেন। আমি জানি না মরিচিকাময় বাস্তবতা ও লোককাহিনীর মিশ্রণ বলে এগুলোকে চিহ্নিত করা যায় কি-না। আমি বরং বলব, এগুলো উপন্যাস, লোককাহিনী, সামাজিক সমস্যা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে একত্রীভূত করেছে। হয়তো এটা আরও সঠিক।

ডঙ কিয়ান : পুরস্কার পাওয়ার পর আপনার অনুভূতি কী হলো?

মো ইয়ান :পুরস্কার পাওয়ার কথা শুনে আমি আনন্দে বিহ্বল এবং একই সঙ্গে ভীত হলাম।

ডঙ কিয়ান : তার মানে আপনি খুশি হয়েছিলেন?

মো ইয়ান : হ্যাঁ, অবশ্যই। বিস্মিত হয়েছিলাম, কারণ আমি পুরস্কারের আশা করিনি। আর খুশি হয়েছি, কারণ শেষ পর্যন্ত আমি পুরস্কার বিজয়ী। আর ভীত হয়েছিলাম, কারণ এখন পর্যন্ত আমি জানি না কীভাবে কী করব! আমি জানি না, পুরস্কার পাওয়ার ফলে আমার দিকে আরও বেশি মানুষ তাকিয়ে থাকবে কি-না আর তারা আমার ভুল খুঁজে বের করবে কি-না। এসব নিয়েই আমি ভীত।

ডঙ কিয়ান :আপনার কাজগুলো অন্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বই আকারে প্রকাশিতও হয়েছে। আপনার কি মনে হয়, অনূদিত হওয়া সত্ত্বেও এগুলো আপনার আইডিয়াকে পাঠকের কাছে পেঁৗছে দিতে সক্ষম?

মো ইয়ান :এটা নিশ্চিত করার কোনো উপায় নেই। পাঠকরা সবখানেই এক রকম। কেউ আমরা লেখা পছন্দ করবে, কেউ করবে না। আমি তাদের বাধ্য করতে পারব না। ফলে, প্রত্যেক লেখক নিজের পাঠককে বেছে নেয়।

ডঙ কিয়ান :আপনার প্রস্তুতি পর্ব কেমন ছিল?

মো ইয়ান :আমি সবসময় বড়দের বলা গল্পগুলো শুনতাম। রূপকথা, ইতিহাস, যুদ্ধের গল্প, মহানায়কদের গল্প, বিপর্যয়ের গল্প।

ডঙ কিয়ান :এগুলো লেখায় কাজে লেগেছে?

মো ইয়ান :এগুলোই আমার লেখার উৎস। আমি এ গল্পগুলোর সবটাই আমার উপন্যাসে ব্যবহার করেছি। বহু যুগের গ্রামীণ জীবন আমার লেখার মহাফেজখানা হিসেবে কাজ করেছে। লেখক না হলে এগুলোর কোনো গুরুত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু একজন লেখক হিসেবে আমার কাছে এগুলো অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। আমার মতে, এসবের জন্যই আমার উপন্যাস অন্যদের থেকে আলাদা। ক্ল্যাসিক সাহিত্য পড়ে বড় হলে আমি হয়তো মো ইয়ান হতে পারতাম না।

ডঙ কিয়ান :আপনার বইয়ের বিক্রি তো দারুণভাবে বেড়ে গেছে।

মো ইয়ান :এটা অস্বাভাবিক। কিছুদিন পর আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

ডঙ কিয়ান :আপনি কি খুশি নন? এ তো আপনার আয় বাড়িয়ে দেবে।

মো ইয়ান :উপন্যাসের বিক্রি বেড়ে গেলে আমি নার্ভাস বোধ করি। যত বাড়ে ততই আমার ভয় ধরে যায়। অনেক পাঠক হয়তো মনে করবেন, নোবেল পুরস্কার পাওয়া লেখকের বই ভালোর মধ্যে ভালো; সর্বশ্রেষ্ঠ। তারা যদি বই পড়ে হতাশ হন_ এই ভয়ে আমি শঙ্কিত।

ডঙ কিয়ান :আপনার নোবেল প্রাপ্তি কি চীনা সাহিত্যে নতুন করে আলো ফেলবে, নাকি সবকিছুই আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে?

মো ইয়ান :শিগগিরই এটা শেষ হয়ে যাবে। লোকে আবার পুরনো পথে ফিরে যাবে।

ডঙ কিয়ান :আপনার কি মনে হয়, আরও বেশি মানুষ সাহিত্য নিয়ে উৎসাহী হবে?

মো ইয়ান :পরিবর্তনটা অল্প সময়ের জন্য। ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন অপসৃত হবে। সবাই সামনে এগুবে জীবনের স্বাভাবিক রীতি অনুসারে।

নোবেল সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণার দিনক্ষণ যতই ঘনিয়ে আসে, ততই অস্থিরতা বাড়তে থাকে বিশ্বের সাহিত্যিক-সমালোচক ও পাঠক মহলে। বড় বড় পত্রিকা প্রকাশ্যে তাদের ফেবারিট লেখকদের প্রোফাইল প্রকাশ করতে থাকে। নানা বিচার-বিশ্লেষণ, তত্ত্ব-তালাশ তো থাকেই। কে নোবেল পেতে পারেন_ তা নিয়ে রীতিমতো জুয়া খেলা চলে। এই বিচার-বিশ্লেষণে যিনি সবচেয়ে এগিয়ে ছিলেন, তিনি মো'রই প্রতিবেশী জাপানের হারুকি মুরাকামি। পশ্চিমা পত্রিকাগুলোর প্রিয় তালিকার শীর্ষে মুরাকামির নাম এতবার উচ্চারিত হয়েছে যে, সবাই ধরে নিয়েছিলেন_ জনপ্রিয় ধারার মুরাকামিই পেতে যাচ্ছেন এবারের পুরস্কার। তবে, একটি সত্য সবাই জানেন, নোবেল কমিটি আর পূর্বাভাস দুটি পরস্পরবিরোধী ব্যাপার। পূর্বাভাসে যাদের নাম আসে, তারা পুরস্কার পাবেন_ এমন নিশ্চয়তা কেউ দেয় না। নোবেল কমিটি এ বিষয়ে আরেক কাঠি সরেস। অনেকে বলেন, পূর্বাভাসের বাইরের কাউকে পুরস্কার দিতেই তাদের উৎসাহ বেশি। সে কারণে প্রতি বছরই নতুন নতুন চমক তৈরি হয়। আনপ্রেডিক্টেবল বলে এ পুরস্কার নিয়ে মাতামাতির পরিমাণও একটু বেশি। তবে এবার চমকটা একটু বেশিই হয়ে গেছে। মূলধারার কোনো চীনা লেখক পুরস্কার পেতে পারেন_ এ ধারণাটাই তো এতকাল ছিল না। ফলে, অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন, মুরাকামি না হোন_ বব ডিলান, উইলিয়াম ট্রেভর, এলিস মুর্নো, পিটার নাদাস, এন'গুগি ওয়া থিওঙ'ও, ইসমাইল কাদারে, আসিয়া জেবার, ফিলিপ রথ, মিলান কুন্ডেরা, অ্যামোস ওজ কিংবা এ রকমই কেউ একজন পাবেন। কিন্তু পুরস্কারটি চলে গেল অন্যরকম একজনের হাতে। এবং তার জগৎটাও আলাদা।

ইউরোপ ও আমেরিকার বাইরে যারা নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পান, তাদের ব্যক্তিপ্রতিভার সঙ্গে একটা মহাদেশীয় ব্র্যান্ডিং যুক্ত হয়। পাশ্চাত্যের লেখকদের বেলায় ব্যক্তিগত কৃতি বড়। অন্যদের বেলায় ব্যক্তিগত কৃতিই বড় হয়ে উঠতে বাধা নেই। কিন্তু তাদের অর্জনের সঙ্গে মহাদেশ যুক্ত হয়ে গোল বাধিয়ে দেয়_ ব্র্যান্ডিংটা আপনাআপনি বাজার পেয়ে যায়। যেমন লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম ম্যাজিক রিয়েলিজম ব্র্যান্ডিং। মার্কেজ থেকে শুরু করে ইয়োসা পর্যন্ত সবাইকে এই ব্র্যান্ডের আওতাভুক্ত হয়ে আলোচিত হয়েছেন। সে আলোচনার সবটাই গ্রহণযোগ্য বা যথোচিত নয়, তবু আলাপ হয়েছে। আফ্রিকার ক্ষেত্রেও ব্র্যান্ডিং আছে। আফ্রিকার সাহিত্য আগাপাশতলা রাজনৈতিক, প্রতিবাদী, নিজস্ব জীবন রীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। চীনের ক্ষেত্রে এতকাল ভিন্নমতই ছিল ব্র্যান্ড, যেমন এককালে সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখকদের ভিন্নমত দিয়ে বিচার করা হতো পশ্চিমে। কিন্তু মো ইয়ান তো ভিন্নমতাবলম্বী নন। ফলে নতুন ব্র্যান্ডের খোঁজ পড়েছে। পুরস্কার পাওয়ার পর তার সম্পর্কে যেসব মন্তব্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে নোবেল পুরস্কার কমিটির মূল্যায়নেরই প্রাধান্য। নোবেল পুরস্কার কমিটি বলেছে, তিনি হেলুসিনেটরি রিয়েলিজমের মারফত লোককথা, ইতিহাস ও সাম্প্রতিকের মেলবন্ধন ঘটান। সমালোচকরা বলছেন, হেলুসিনেটরি রিয়েলিজম আদপে ম্যাজিক রিয়েলিজমেরই জাতভাই। মরিচিকাময় বাস্তবতা ও জাদু বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য কী? বলাবাহুল্য, মো ইয়ান আমাদের দেশের মতো পশ্চিমেও ততটা পঠিত নন। নোবেল পাওয়ার কারণে স্বভাবতই পঠিত হবেন এবং পঠিত হওয়ার পরই তার প্রকৃত পরিচয়টি মিলবে। তবে জিম লিচের মতে, তিনি ফ্রান্জ কাফকা ও জোসেফ হেলারের সমগোত্রীয় লেখক। বহুলভাবে ফকনার ও হেমিংওয়ে দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রত্যাশিতভাবেই আন্তর্জাতিক সাহিত্যের প্রতি মো ইয়ানের তীব্র অনুরাগ। তিনি পরবর্তী প্রজন্মের চীনা লেখকদের আন্তর্জাতিক সাহিত্য পড়ার জন্য উৎসাহ দেন। বিশ্বাস করেন, বিশ্বসাহিত্য বলে একটা সর্বজনমান্য বিষয় আসলেই আছে। মহাকবি গ্যয়টে বিশ্বসাহিত্যের প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন আর ২০০৯ সালে গ্যয়টের দেশে গিয়ে বিশ্বসাহিত্য ধারণার প্রতি আস্থা জানিয়েছিলেন মো ইয়ান।

মো ইয়ানের আসল নাম গুয়ান মোয়ে। সানডঙ প্রদেশের গাওমি কাউন্টিতে জন্ম ১৯৫৫ সালে। মো ইয়ান মানে 'কথা বলো না'। চীনের লেখক বলে অনেকের ধারণা, তার এই নাম সেন্সরশিপের প্রতিবাদে রাখা। আসলে বাগ্মিতা ও বাচালতার কারণে নিজের মায়ের সমালোচনার মুখেই তিনি এ নাম নেন। তিনি লিখেছেন, '...শিগগিরই আমি শিখে গেলাম কীভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলা যায়। আমি রপ্ত করলাম আত্মপ্রকাশের অসাধারণ রীতি_ মুহুর্মুহু বলতে বাগ্মীতা সহকারে শুধু নয়, এমনকি কবিতাতেও যা প্রকাশিত হতে পারে। একবার মা শুনে ফেলল, আমি গাছের সঙ্গে কথা বলছি। গভীর চিন্তায় পড়ে তিনি বাবাকে বললেন, পুত্রের পিতা, তোমার কি মনে হয় না ওর কোনো সমস্যা হয়েছে? পরে যথেষ্ট বড় হওয়ার পর আমি বড়দের সমাজে ঢুকলাম শ্রমিক ব্রিগেডের একজন সদস্য হিসেবে। তখনও অভ্যাসবশত গরু চরানোর সময় আমি নিজে নিজে কথা বলতাম। এটা আর কোনো সমস্যা তৈরি না করলেও আমার পরিবারে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। আমার মা অনুরোধ করে বললেন, পুত্র, তুমি কি কখনও কথা বন্ধ করতে পার না? তার মুখভঙ্গিতে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি কথা দিলাম, কথা বন্ধ করব। কিন্তু ওই মুহূর্ত থেকে সব কথাই আমি জমা করেছি ভেতরে, ইঁদুরেরা যেভাবে বাসা ভরিয়ে তোলে নানা কিছুতে। সেটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তীব্র অনুশোচনা ও উপচেপড়া অনুভব যে, আমি আমার মায়ের অনুজ্ঞাকে অন্তরে জায়গা দিতে পারিনি। এ কারণেই আমি মো ইয়ান বা কথা বলো না শব্দগুলোকে আমার ছদ্মনাম হিসেবে বেছে নিয়েছি।'

মো ইয়ানের লেখা বহুলভাবে পঠিত না হলেও ইংরেজিতে বেশকটি উপন্যাস অনূদিত হয়েছে। নিবিষ্ট অনুবাদক হাওয়ার্ড গোল্ডব্ল্যাট অনুবাদের কাজটি বছরের পর বছর করছেন। মজার ব্যাপার, অনূদিত এসব বই নিয়ে পাশ্চাত্যের পাঠকদের আগ্রহের পেছনে আছে চলচ্চিত্র। মো ইয়ানের উপন্যাস অবলম্বনে প্রস্তুত চলচ্চিত্র দেখে অনেক পাঠক তার সাহিত্যকৃতি বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এখন অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে সারাবিশ্বেই পঠিত হবেন মো ইয়ান। সে কারণটি অবশ্যই নোবেল সাহিত্য পুরস্কার।

মো ইয়ান নোবেল পাওয়ার পর চীনের রাষ্ট্রীয়

টেলিভিশন সিসিটিভির রিপোর্টার ডঙ কিয়ান তার একটি সাক্ষাৎকার নেন।

সাক্ষাৎকারটির ট্রান্সস্ক্রিপ্ট ছাপা হয়েছে ডায়না ডেইলিতে। সেটির ভাষান্তর পড়ুন।

ডঙ কিয়ান :আমার সবসময় মনে হয়, লেখকরা মুরগির মতো আর তাদের সৃষ্টি ডিমের

মতো। ডিম খাওয়ার সময় আমরা ভাবি না_ মুরগিটি দেখতে কেমন। কিন্তু এখন তো

সোনালি ডিমের প্রসঙ্গ। সবাই এখন সোনালি ডিম পাড়া মুরগি নিয়ে উৎসাহী। আপনার

দিকে সবার দৃষ্টি।মো ইয়ান : যদি মুরগি দর্শনধারী হয়, তবে তাকে ঘিরে উৎসাহ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু যদি ডিমটাই শুধু উজ্জ্বল হয় আর মুরগি অনুজ্জ্বল, তবে মুরগির দিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নেই।

ডঙ কিয়ান :১১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে সুইডিশ একাডেমি ঘোষণা করল, মো ইয়ান তার সাহিত্যকর্মের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন। তাদের দৃষ্টিতে মরিচিকাময় বাস্তবতার মারফত লোককথা, ইতিহাস ও সাম্প্রতিকের মেলবন্ধন ঘটেছে আপনার সাহিত্যে। আপনি কি তাদের মূল্যায়নের সঙ্গে একমত?

মো ইয়ান : আমার মনে হয়, তারা আমার উপন্যাসগুলো অনুধাবন করতে পেরেছেন। আমি জানি না মরিচিকাময় বাস্তবতা ও লোককাহিনীর মিশ্রণ বলে এগুলোকে চিহ্নিত করা যায় কি-না। আমি বরং বলব, এগুলো উপন্যাস, লোককাহিনী, সামাজিক সমস্যা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে একত্রীভূত করেছে। হয়তো এটা আরও সঠিক।

ডঙ কিয়ান : পুরস্কার পাওয়ার পর আপনার অনুভূতি কী হলো?

মো ইয়ান :পুরস্কার পাওয়ার কথা শুনে আমি আনন্দে বিহ্বল এবং একই সঙ্গে ভীত হলাম।

ডঙ কিয়ান : তার মানে আপনি খুশি হয়েছিলেন?

মো ইয়ান : হ্যাঁ, অবশ্যই। বিস্মিত হয়েছিলাম, কারণ আমি পুরস্কারের আশা করিনি। আর খুশি হয়েছি, কারণ শেষ পর্যন্ত আমি পুরস্কার বিজয়ী। আর ভীত হয়েছিলাম, কারণ এখন পর্যন্ত আমি জানি না কীভাবে কী করব! আমি জানি না, পুরস্কার পাওয়ার ফলে আমার দিকে আরও বেশি মানুষ তাকিয়ে থাকবে কি-না আর তারা আমার ভুল খুঁজে বের করবে কি-না। এসব নিয়েই আমি ভীত।

ডঙ কিয়ান :আপনার কাজগুলো অন্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বই আকারে প্রকাশিতও হয়েছে। আপনার কি মনে হয়, অনূদিত হওয়া সত্ত্বেও এগুলো আপনার আইডিয়াকে পাঠকের কাছে পেঁৗছে দিতে সক্ষম?

মো ইয়ান :এটা নিশ্চিত করার কোনো উপায় নেই। পাঠকরা সবখানেই এক রকম। কেউ আমরা লেখা পছন্দ করবে, কেউ করবে না। আমি তাদের বাধ্য করতে পারব না। ফলে, প্রত্যেক লেখক নিজের পাঠককে বেছে নেয়।

ডঙ কিয়ান :আপনার প্রস্তুতি পর্ব কেমন ছিল?

মো ইয়ান :আমি সবসময় বড়দের বলা গল্পগুলো শুনতাম। রূপকথা, ইতিহাস, যুদ্ধের গল্প, মহানায়কদের গল্প, বিপর্যয়ের গল্প।

ডঙ কিয়ান :এগুলো লেখায় কাজে লেগেছে?

মো ইয়ান :এগুলোই আমার লেখার উৎস। আমি এ গল্পগুলোর সবটাই আমার উপন্যাসে ব্যবহার করেছি। বহু যুগের গ্রামীণ জীবন আমার লেখার মহাফেজখানা হিসেবে কাজ করেছে। লেখক না হলে এগুলোর কোনো গুরুত্বই খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু একজন লেখক হিসেবে আমার কাছে এগুলো অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। আমার মতে, এসবের জন্যই আমার উপন্যাস অন্যদের থেকে আলাদা। ক্ল্যাসিক সাহিত্য পড়ে বড় হলে আমি হয়তো মো ইয়ান হতে পারতাম না।

ডঙ কিয়ান :আপনার বইয়ের বিক্রি তো দারুণভাবে বেড়ে গেছে।

মো ইয়ান :এটা অস্বাভাবিক। কিছুদিন পর আবার সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

ডঙ কিয়ান :আপনি কি খুশি নন? এ তো আপনার আয় বাড়িয়ে দেবে।

মো ইয়ান :উপন্যাসের বিক্রি বেড়ে গেলে আমি নার্ভাস বোধ করি। যত বাড়ে ততই আমার ভয় ধরে যায়। অনেক পাঠক হয়তো মনে করবেন, নোবেল পুরস্কার পাওয়া লেখকের বই ভালোর মধ্যে ভালো; সর্বশ্রেষ্ঠ। তারা যদি বই পড়ে হতাশ হন_ এই ভয়ে আমি শঙ্কিত।

ডঙ কিয়ান :আপনার নোবেল প্রাপ্তি কি চীনা সাহিত্যে নতুন করে আলো ফেলবে, নাকি সবকিছুই আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে?

মো ইয়ান :শিগগিরই এটা শেষ হয়ে যাবে। লোকে আবার পুরনো পথে ফিরে যাবে।

ডঙ কিয়ান :আপনার কি মনে হয়, আরও বেশি মানুষ সাহিত্য নিয়ে উৎসাহী হবে?

মো ইয়ান :পরিবর্তনটা অল্প সময়ের জন্য। ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন অপসৃত হবে। সবাই সামনে এগুবে জীবনের স্বাভাবিক রীতি অনুসারে।

শান্তি পুরস্কার

পদার্থ, রসায়ন, চিকিৎসা ও অর্থনীতি বিষয়ে যারা নোবেল পুরস্কার পান তারা নিজ

নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত। কী তাদের অবদান তা খবর পড়ে সাধারণ লোকে

কিছুটা অনুধাবন করতে পারেন বটে কিন্তু পুরস্কারগুলো যথাযথ লোকের হাতেই

গিয়েছে কি-না তা নিয়ে তর্ক করার এখতিয়ার শুধু বিশেষজ্ঞদেরই। আর সে

বিশেষজ্ঞদের হতে হয় নিজ নিজ ক্ষেত্রে সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা বিষয়ে

বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল। বিশেষজ্ঞদের অনেক কাজ, ব্যস্ততা_ ফলে তাদের সচরাচর

তর্ক-বিতর্ক করতে দেখা যায় না। বিশেষজ্ঞদের বাইরে যারা আদার ব্যাপারি জাহাজ

নিয়ে তাদের মন্তব্যে তাই বিশেষ কিছু যায় আসে না। কিন্তু সাহিত্য ও শান্তি

পুরস্কারের কথা উঠলে দেখা যায় সবাই বিশেষজ্ঞ। কাকে সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া

উচিত, আর কাকে দেওয়া উচিত নয় সে বিষয়ে সারাবিশ্বেই বহু মানুষের স্পষ্ট মত

আছে। সাহিত্যিকরা এ নিয়ে কথা বলেন আবার আমজনতাও বলেন। কারণ যাকে আম বলা

হচ্ছে তিনি কিন্তু পাঠক বা সম্ভাব্য পাঠক। ওয়াকিবহাল পাঠকের চেয়ে সম্ভাব্য

পাঠক আরও শক্তিশালী। যা তিনি পড়বেন তা নিয়ে তার মতামত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শান্তি পুরস্কার নিয়ে আলোচনার আওতা আরও বড়। রাজনীতি, বিশ্বশান্তি, অভিনব

উদ্যোগের জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়। এসব বিষয় বোঝেন না এমন মানুষ বোধ হয়

গবেষণা করে বের করতে হবে। নোবেল শান্তি পুরস্কার কেন দেওয়া হয়, কাদের দেওয়া

হয়, কারা শান্তি পুরস্কারের যোগ্য এ নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার মতো বাংলাদেশের

মানুষেরও স্পষ্ট মত আছে। সাহিত্য ভাবের বিষয়, ফলে এ নিয়ে আলোচনা অল্প

মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু শান্তি হলো বাস্তব এক উপাদান, এ নিয়ে

আলোচনা তাই সবার মধ্যে সহজাতভাবেই ছড়িয়ে যায়। ২০১২ সালের শান্তি পুরস্কার

পেয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। বাংলাদেশে এ নিয়ে তেমন আলোচনা হচ্ছে না। একটা কারণ

সম্ভবত এই যে, কোনো ব্যক্তিকে দিলে সেই ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা হতে পারত।

কিন্তু একটি সংগঠন বা আঞ্চলিক জোট নিয়ে কী আর আলোচনা জমতে পারে? আরেকটি

কারণ হলো, বৈশ্বিক রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের

বিশেষ গুরুত্ব থাকলেও বাংলাদেশে বসে তাদের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়

না। ফলে আমরা কার্যত একটা আলোচনার বস্তু থেকে নিজেদের দূরে রেখেছি। আমরা

বসে থাকলেও অনেকে বসে নেই। জোর তর্ক চলছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন নোবেল পেতে পারে

কি পারে না তা নিয়ে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো একদা যুযুধান ছিল।

পরস্পরের সঙ্গে বহু যুদ্ধ করেছে। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তারা অর্থনৈতিক

গাঁটছড়া বেঁধে এক হয়ে ইউনিয়ন গঠন করেছে। যুদ্ধ গত হওয়ার বহু বছর পর এ ঘটনা

ঘটলেও, যুযুধানদের ঐক্য এক অর্থে শান্তিরই উদ্যোগ। ফলে নোবেল শান্তি

পুরস্কার তারা পেতেই পারে। কিন্তু এমন এক সময়ে তারা পুরস্কার পেল যখন

ইউনিয়নের গেরো ফস্কা হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক মন্দা, ঋণভারে জর্জরিত দেশগুলোর

বোঝা ইউরোপীয় ইউনিয়নের অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ফেলেছে। এ অবস্থায় পুরস্কার

আসায় অনেকেই পরিহাসের হাসি হাসছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন পুরস্কার আগে পেতে

পারত, উদ্যোগটির মহত্ত্বের জন্য। কিন্তু এমন বহু উদ্যোগই তো পৃথিবীতে আছে।

তাদেরও কি পুরস্কার দেওয়া হবে? পুরস্কার পেয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা

বলছেন, এ তাদের প্রেরণা, সামনে এগিয়ে চলার পাথেয়। পুরস্কার পেলে সবাই একই

কথা বলে। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এটি কথার কথা নয়। তারা বিশ্বাস

থেকেই বলছেন। ইউরোপের বনেদি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুইডিশ একাডেমী হয়তো ইউরোপকে

ঐক্যের বার্তাটা আবার মনে করিয়ে দিতে চাইল। আর বিতর্ক যাই উঠুক_ বার্তাটা

কিন্তু জায়গামতো পেঁৗছে গেছে। ইউরোপ এক থাকুক। বাধা আছে, বিপত্তি আছে

কিন্তু ঐক্য থাকলে সামনে এগোনো সম্ভব। ফলে পুরো পরিস্থিতিতে নোবেল ও

ইউরোপীয় ইউনিয়ন একেবারে ইউরোপের আঞ্চলিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রীতিমতো

পিঠ চাপড়ে 'এগিয়ে চলো বাছা' বলার মতো ব্যাপার।

Thursday, October 11, 2012

মোটে চারটি দেশ

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়ে সে দেশের মিডিয়া বহু আগে থেকেই সরব। শুধু সরব

বললে ভুল হবে, প্রার্থীদের অন্ধিসন্ধি এমনকি দলের অপেক্ষাকৃত কম

গুরুত্বপূর্ণ লোকদের নিয়েও বড় বড় স্টোরি ইতিমধ্যে ছাপা হয়েছে। কেউ একটু

বেফাঁস কথা বলে উঠলেই তা জাতীয় বিতর্কের উৎস হয়ে পড়ছে। সবাই একযোগে সেই

বক্তব্যের বিহিত করার জন্য উঠেপড়ে লাগছেন। চলছে নানা জরিপ, বিশ্লেষণ,

নানামুখী ক্যাম্পেইন বা প্রচারণা কৌশল। নির্বাচনে মিডিয়ার বিপুল ভূমিকা

সেখানে। প্রার্থীরাও মিডিয়াকে খুশি করতে চান। তাই নির্বাচনী বাজেটের বড়

একটি অংশ বিজ্ঞাপন বাবদ মিডিয়ার পকেটে ঢুকছে। মার্কিন মিডিয়া মানে তো শুধু

মার্কিন মিডিয়া নয়_ এ মিডিয়ার বৈশ্বিক প্রভাব আছে। নিউইয়র্ক টাইমস বা লস

এঞ্জেলেস টাইমসে একটা খবর প্রকাশিত হলে তা যেমন যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাব ফেলে,

বাংলাদেশেও তার প্রভাব পড়ে। ফলে মিডিয়ার দৌলতে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

স্বাভাবিকভাবে আন্তর্জাতিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আর কোনো দেশের ক্ষেত্রে এমন

ঘটনা ঘটে না। পৃথিবীতে আরও অনেক প্রভাবশালী দেশ হয়তো আছে। কিন্তু সব দেশে

গণতান্ত্রিক রীতি নেই। আবার গণতন্ত্র থাকলেও সে গণতন্ত্রে মিডিয়ার ভূমিকা

এক রকম নয়। আর যুক্তরাষ্ট্র যে সবার ওপরে সে বিষয়টি জেনে ও মেনে সে দেশের

মিডিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিষয়কে সবার বিষয়ে পরিণত করার দক্ষতা অর্জন করতে

পেরেছে। পৃথিবীব্যাপী বহু মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে

শুরু করেছে ইতিমধ্যে। ভোটাধিকার শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কিন্তু

ভোটারদের বাইরে বহু মানুষ হয় বারাক ওবামা নয়তো মিট রমনির পক্ষ নিয়ে বসে

আছেন। এ অবস্থান কি শুধু মিডিয়ার জন্যই? গভীরভাবে দেখলে বোঝা যাবে, এর

পেছনে আরও বহু কারণ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় কে রিপাবলিকান না

ডেমোক্রেট সেটা অনেক দেশের জন্যই ফ্যাক্টর। বিদেশ নীতি নিয়ে দুই দলের মধ্যে

গুরুতর তফাত নেই। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য আছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের

সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্পর্কে সূক্ষ্ম প্রভাব পড়ে ক্ষমতার পালাবদলে। তাই

সবার নজর সেদিকে থাকে। বাংলাদেশের জন্য হয়তো দু'দলই সমান। কিন্তু সিরিয়ার

জন্য দু'দলের অবস্থান একরকম হবে না, লিবিয়ার জন্যও হবে না। কিছু পার্থক্য

হবেই। এ জন্য সেখানকার মানুষ বেশি করে হয়তো লক্ষ্য রাখছেন যুক্তরাষ্ট্রের

নির্বাচনের দিকে। শুধু যে বাইরের দেশগুলোই লক্ষ্য রাখে নির্বাচনের দিকে তা

নয়। প্রার্থীরাও বাইরের দিকে খেয়াল রাখেন। যুক্তরাষ্ট্রে লাতিন আমেরিকান

ভোটার আছেন, এশীয় ভোটার আছেন আবার ইসরায়েলি ভোটার আছেন। এদের সমর্থন আদায়ের

জন্য এথনিক নানা সূত্রকে উজ্জীবিত রাখার চেষ্টা করা হয়। প্রার্থীরা

সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের দুর্বল পয়েন্টগুলোকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টাও করেন।

কিন্তু ভোটাররা কী ভাবেন? আমেরিকান নির্বাচন নিয়ে বহু বিষয় আমরা জানি।

প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের পরিবার-পরিজন, অফিসের

কর্মকর্তা-কর্মচারী, মেয়ের জন্মদিন, বিয়েবার্ষিকী কিছুই আর ভোটের মধ্যে

অজানা থাকে না। সে তুলনায় ভোটারদের কথা তেমন কিছুই জানা যায় না। নেতাদের

সামনে উচ্ছ্বসিত ভক্তদের দেখায় মিডিয়া। মনে হয়, ভোটাররা দু'ভাগে বিভক্ত।

মাঝে মধ্যে জরিপ হয়, কে জিতবে শুধু তা নিয়েই নয়, কার বক্তব্য ভালো হলো তা

নিয়েও জরিপ হয়। তাতেও ভোটারদের মনোভাব বোঝা যায়। কিন্তু এসবের ডিটেইল খুব

মেলে না। যেমন, একটি প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক। যুক্তরাষ্ট্রের সব দেশের

অবস্থান অনুসারে আলাদা গুরুত্ব আছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ কোন কোন

দেশকে ফ্যাক্টর মনে করে? নির্বাচনকে সামনে রেখে কান্টার মিডিয়া নামে একটি

মিডিয়া গ্রুপ এ নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করেছে। তাদের গবেষণায় উঠে এসেছে চারটি

দেশের নাম। সাকল্যে এই চারটি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ভোটারদের কাছে বিশেষ

গুরুত্ব বহন করে। দেশ চারটি কেন গুরুত্ব বহন করে তা নাম শুনলেই বোঝা যাবে।

প্রথম চীন গুরুত্ব বহন করে এর বাণিজ্যের কারণে। চীনের পরেই আছে ইরাক,

আফগানিস্তান ও ইসরায়েল। কান্টার মিডিয়ার এই জরিপটির কথা জানা গেল আটলান্টিক

ম্যাগাজিনের অনলাইন থেকে।

Tuesday, October 9, 2012

পঞ্চাশে বন্ড

পঞ্চাশে পা দিলেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্ট বন্ড। জেমস বন্ড। কোড

০০৭। সারা পৃথিবীতে তার পরিচয় দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা হিসেবে। প্রেম, অভিযান ও

দুঃসাহসে মোড়া এই চরিত্র আলোড়িত করেছে প্রজন্মের পর প্রজন্মের দর্শককে।

বলাবাহুল্য, চলচ্চিত্রের কারণেই জেমস বন্ডের বিশ্বজোড়া খ্যাতি। এ পর্যন্ত

জেমস বন্ড সিরিজের ২৩টির বেশি মুভি মুক্তি পেয়েছে। জেমস বন্ড সিরিজের প্রথম

মুভি ডক্টর নো মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬২ সালে। সে মুভিতে জেমস বন্ডের চরিত্রে

অভিনয় করেছিলেন শন কনেরি। ডক্টর নো সিনেমার ৫০ বছর পূর্ণ হলো এ বছর। সে

হিসেবেই বিশ্বব্যাপী মহাধুমধাম করে পালন করা হচ্ছে জেমস বন্ডের ৫০ বছর।

পত্রপত্রিকায় বন্ড চর্চা চলছে। কোন চলচ্চিত্রে বন্ড কে ছিলেন, বন্ডের

নায়িকারা কারা ছিলেন, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে। আলোচনা-সমালোচনার পেছনে

বন্ডের মাহাত্ম্য নিশ্চয় আছে। বিপুল জনপ্রিয় এ চরিত্রটি অনেকের পছন্দের

তালিকার শীর্ষে। আলোচনার জন্য উপলক্ষ লাগে না। কিন্তু বড় একটি উপলক্ষ আছে। এ

বছরই মুক্তি পেতে যাচ্ছে বন্ড সিরিজের মুভি স্কাইফল। আর সে মুভির

মার্কেটিংয়ের আইডিয়ায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে বন্ডের ৫০ বছর। স্বাভাবিকভাবেই

চিরতরুণ বন্ডের ৫০ বছরে মুক্তি পাওয়া স্কাইফল নিয়ে দর্শকদের মধ্যে বিশেষ

আগ্রহ থাকবে। বলে রাখা দরকার, বন্ডের প্রকৃত জন্ম হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। ইয়ান

ফ্লেমিংয়ের উপন্যাসে তার প্রথম দেখা মিলেছিল ১৯৫৩ সালেই। সে হিসেবে আগামী

বছর ফিকশনের চরিত্র হিসেবে বন্ডের বয়স হবে ষাট বছর। ধরে নেওয়াই যায়, বইয়ের

বন্ডের চাইতে সিনেমার বন্ড বেশি জনপ্রিয়। ফলে বইয়ের বন্ডের ষাট বছর মিডিয়ায়

ততটা গুরুত্ব পাবে না, যতটা গুরুত্ব পেয়েছে সিনেমার বন্ডের ৫০ বছর। তবে

বইয়ের বন্ডের আবির্ভাব ব্রিটেনের ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। ইয়ান

ল্যানচেস্টার ফ্লেমিং, সংক্ষেপে ইয়ান ফ্লেমিং যখন বন্ড চরিত্র সৃষ্টি করেন,

তখন ব্রিটেন রীতিমতো যুদ্ধবিধ্বস্ত ও হতাশাগ্রস্ত একটি দেশ। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের ছাপ তার পরতে পরতে। ব্রিটেনের মানুষেরা ততদিনে বুঝে গেছে,

পৃথিবীতে তাদের আধিপত্যের যুগ শেষ। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের

নিচেই তাদের সম্মানজনক অবস্থান খুঁজতে হবে। এ অবস্থায় ব্রিটেনের দরকার ছিল

একজন নায়কের। আর সে নায়কের অভাব পূরণ করেন জেমস বন্ড। যিনি একাই একটি

শক্তি। একা লড়েই জয় ছিনিয়ে আনতে পারেন। অসাধারণ বুদ্ধি দিয়ে পরাস্ত করতে

পারেন একটি সেনাবাহিনীকে। আর বিভিন্ন অভিযানে মার্কিনিরাও পালন করেন তার

সহকারীর ভূমিকা। বলাবাহুল্য, বন্ডের এই অবস্থান তাকে ব্রিটিশদের নায়ক করে

তোলে। বাস্তব বিশ্বে মার খাওয়া ব্রিটিশরা স্বস্তি পায় এই কাল্পনিক চরিত্রের

মধ্যে। প্রচণ্ড জনপ্রিয়তাও অর্জন করে চরিত্রটি। জেসম বন্ডের এই ভূমিকা

নিয়ে বিশ্লেষণমূলক লেখালেখি হয়েছে। একটি বইয়ের নাম বিশেষভাবে বলা যায়, 'দি

ম্যান হু সেভড ব্রিটেন :এ পার্সোনাল জার্নি ইনটু দ্য ডিস্টার্বিং ওয়ার্ল্ড

অব জেমস বন্ড'। সাইমন ওয়াইন্ডরের বইটি প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালে। বন্ডের অনেক

নায়কোচিত ভূমিকার কথা আমরা জানি। কিন্তু ব্রিটিশদের মনোজগতে তিনি যে আস্থার

সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন, সে ইতিহাস কয়জনের জানা?

Friday, October 5, 2012

কালো বিড়াল রহস্য

আমরা ঢাকা যাচ্ছি শুনে লালমোহন গাঙ্গুলীও এক পায়ে খাড়া। ফেলুদাকে বললেন, ‘বহুদিনের শখ মশাই, ঢাকার ওপর একটা নভেল লিখব। অথচ দেখুন, হাতের কাছের দেশটাতেই একবার যাওয়া হলো না।?’

ফেলুদা বলল, ‘দেশ নিয়ে লিখতে গেলে যে সে দেশ ঘুরতে হবে এমন দিব্যি আপনার বেলায় খাটে না। আপনি তো এন্টার্কটিকায় না গিয়েও ‘?এন্টার্কটিকার জয়টিকা’ লিখে ফেলেছেন।?’

‘তা বটে’, একটু অস্বস্তি নিয়ে লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুকে স্বীকার করতে হলো, এন্টার্কটিকায় না গিয়ে তিনি ‘এন্টার্কটিকার জয়টিকা’ লিখেছেন। আর ফেলুদা তাতে একগাদা ভুল ধরে দিয়েছিলেন। লালমোহন বাবু সেই থেকে মনে মনে ফেলুদার শিষ্যত্ব মেনে নিয়েছেন। মুখে বলেন, ফেলুদা হলেন তার গাইড অ্যান্ড গডফাদার। নতুন বই ছাপার আগে ফেলুদাকে একবার পড়িয়ে নেন।

‘মশাই নিশ্চয় জানেন, বাংলাদেশেও আমার বই বেস্ট সেলার। ঢাকার রাস্তায় লেটেস্ট বই ‘বোতল রহস্য’ রীতিমতো হটকেক। শুনেছি, ঢাকার লালক্ষেতের বাজারে আমার বইয়ের পাইরেটেড কপিও বেশ সেল হয়।?’

ফেলুদা বলল, ‘লালক্ষেত নয়, বাজারটির নাম নীলক্ষেত।?’

‘ওই হলো। বাংলাদেশ না গিয়ে যদি সে দেশের ওপর লিখি তো অন্যায় হবে। ভুল করলে ফ্যানরা হার্ট হতে পারেন। তাই ভাবছিলাম একবার ঘুরে এসেই...। তা এবারও কোনো রহস্য ঘনীভূত হয়েছে নাকি?’

লালমোহন বাবুর কথার উত্তর দিল না ফেলুদা। বাংলাদেশের কেসটা হাতে নেওয়ার পর থেকেই দেখছি ফেলুদা প্রতিদিন অনলাইনে বাংলাদেশের পত্রিকা পড়ছে। হাতে যেটুকু সময় আছে দেশটা সম্পর্কে জেনে নিতে চায়। প্রথমে অবশ্য কেসটা নিতে চায়নি। কিন্তু ঢাকা থেকে যিনি ফোন করেছেন তিনি সম্ভবত মানিকদার চেনা। মানিকদা মানে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিত্ রায়। ফেলুদা শুধু এটুকু বলেছে, ‘রেফারেন্সটা মানিকদার। না করবার জো নেই।’

আমার কলেজে সামার ভ্যাকেশন শুরু হয়েছে। ভেবেছিলাম, গরমে কোনো ঠান্ডার দেশে যাব। ছোটকাকা আটলান্টায় ফেলুদা ও আমার যাবার ব্যবস্থা করেই রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঢাকার ফোনটা গোলমাল করে দিল। কার ফোনে ফেলুদার আগ্রহ তৈরি হয়েছে তা অবশ্য এখনও বলেনি। ধরে নিচ্ছি, কেউকেটা গোছের কেউ হবে। ঢাকার পাঁচতারা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা, বিমানের টিকেটের প্রস্তাবও দিয়েছিল। ফেলুদা বলছে, পাঁচতারা হোটেলের দরকার নেই। সাধারণ হোটেলে নন-এসি রুমে থাকতেই সুবিধা। আর বাই রোডে বাংলার প্রকৃতি দেখতে দেখতে ঢাকা যাওয়ার সুযোগটা মিস করতে চায় না।

যাবার দুদিন আগে থেকেই সবুজ খাতায় ফেলুদা নানা হিজিবিজি কথা লিখে চলেছে। আমি দু-একবার উঁকি দিয়ে কিছু বুঝতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছি। যাবার আগের সন্ধ্যায় একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেসটা কী নিয়ে?

‘রাজনীতি, তবে আশা করছি আমাদের খুব বেশি জড়াতে হবে না।?’

আগেই ঠিক করা ছিল শনিবার এসপ্লানেড থেকে বাসে উঠব। লালমোহন বাবু সোজা চলে যাবেন। সেখান থেকেই তিনজনে রওয়ানা হবো। এসপ্লানেড থেকে বসিরহাট বনগাঁ, পেট্রাপোল-বেনাপোল হয়ে বাস বাংলাদেশে ঢুকবে। মাঝে শুধু সীমান্তে পাসপোর্ট-ভিসা পরীক্ষার বিরতি। শ্যামলী গাড়ি সোজা আমাদের নামিয়ে দেবে ঢাকার কল্যাণপুরে। এসপ্লানেড পৌঁছে দেখলাম, লালমোহন গাঙ্গুলী সঙ্গে বড়সড় একটা বাক্স নিয়েছেন। ফেলুদার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাব দিতে গিয়ে বললেন, ‘বাংলাদেশ যাচ্ছি। প্রত্যেক বইয়ের পাঁচ কপি করে নিয়ে নিলাম।?’

‘খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি লালমোহন বাবু। এর চেয়ে ভাল হতো যদি ঢাকা থেকেই নিজের কয়েক কপি বই নিয়ে ফিরতেন।?’

‘সে প্ল্যানও করেছি। ফেরার পথে নীলক্ষেত বাজার থেকে...।’

বাসে উঠে ফেলুদা যাত্রীদের একবার দেখে নিল। আমিও দেখে কিছুটা ধারণা নেয়ার চেষ্টা করলাম। বেশিরভাগই ভারতে চিকিত্সা নিতে আসা রোগী বা রোগীর আত্মীয়। দুজন সাহেবও আছে। সম্ভবত ট্যুরিস্ট। একজন যাত্রীর দিকে বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল। শাদাপাকা চুল, বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। ঢাকার একটা পত্রিকা পড়ছেন।

তার দিকে তাকিয়ে ফেলুদা বলল, ‘ইন্টারেস্টিং।’

‘ওর হাতের আংটিটার কথা বলছ তো?’

‘আরে না। হাতে ধরা পত্রিকাটা খেয়াল করিসনি? ভদ্রলোক ভারতে এসেছেন ১১ এপ্রিল। ১০দিন ছিলেন। আজমীরেও গিয়েছিলেন।’

একেই বলে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। কিন্তু কীভাবে এত দ্রুত এত কিছু বোঝা গেল।

ফেলুদা খুলে বলল, ‘ভদ্রলোকের হাতে ধরা পেপারটা দেখ। ১১ তারিখের পেপার, দেখলেই বোঝা যায় ভাঁজ খোলেনি। আজই পড়ছে। আজ ২০ তারিখ। মানে ভারতে ভীষণ ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে। আজমীর শরিফেও গিয়েছিল। হাতে বাধা রিবনটা দেখ। এটা আজমীর শরিফের বিশেষ রিবন।’

বুঝলাম, অনলাইনে বাংলাদেশের পত্রিকা পড়ার ফলে ফেলুদা জেনে গিয়েছে ১১ তারিখ লিড নিউজ কী ছিল। ভদ্রলোক কয়েক রো সামনে থাকলেও খবরের শিরোনাম স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে- ‘৭০ লাখ টাকা নিয়ে ধরা পড়লেন রেলমন্ত্রীর এপিএস।?’

১১ তারিখ বাংলাদেশের সব পত্রিকার লিড নিউজ ছিল এটি। বাংলাদেশের যে কারো আগ্রহ থাকবে খবরটির প্রতি। কিন্তু ভদ্রলোক দিব্যি ৯ দিনের বাসি খবরটা আগ্রহ নিয়ে পড়ছেন।

লালমোহন বাবু বসেছেন আমাদের ঠিক সামনের আসনে। বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুম ভেঙেছে ঠিক সীমান্তে পৌঁছাবার আগে, বাসটা একটা বড় গাড্ডায় না পড়লে ভাঙত কি না সন্দেহ। হঠাত্ ঘুম ভেঙে গেলে হুড়মুড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘এই যাহ, ঢাকা এসে গেল নাকি?’ ফেলুদা তাকে আশ্বস্ত করল।

‘অল্পের জন্য এই বাংলার রূপ মিস করতে বসেছিলাম।?’

সীমান্তে প্রথমে বিএসএফের চেকিং। বিএসএফের তরুণ অফিসারটি ফেলুদার পাসপোর্টে প্রদোষ চন্দ্র মিত্র দেখেই বিস্ময়ে ফেলুদার দিকে তাকাল, ‘আ আ আপ..’

‘আপ’ শুনেই বোঝা গেল অবাঙালি, সম্ভবত হিন্দিভাষী। ফেলুদা ঘাড় নাড়িয়ে সায় দিল।

অফিসারটি সম্ভবত মানিকদার কোনো মুভিতে ফেলুদাকে দেখে থাকবেন। ইংরেজি অনুবাদেও অবশ্য ফেলুদার কথা ছড়িয়েছে বেশ।

‘আর এ নিশ্চয় তপেসরঞ্জন মিত্র। আর ইনি লালমোহন গাঙ্গুলী?’

কোনো সমস্যা ছাড়া বিএসএফ চৌকি পেরুলেও বাধ সাধল বিজিবি। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সংক্ষেপ। লালমোহন বাবুর বইগুলোই এর কারণ। প ত্যেক বইয়ের ৫ কপি দেখে বিজিবি সদস্যের সন্দেহ হয়েছিল ব্যবসায়িক উদ্দেশে এগুলো বাংলাদেশে নেওয়া হচ্ছে। তবে, রক্ষা করলেন এক বিজিবি অফিসার। হট্টগোল দেখে এগিয়ে এসে আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। পরিচয় দেবার আগেই ফেলুদাকে দেখে আঁঁতকে উঠলেন প্রায়। বিজিবি অফিসারও ফেলুদার বিশেষ ভক্ত। বিশেষ করে ‘বোম্বাইয়ের বোম্বেটে’তে ফেলুদা যে কেরামতি দেখিয়েছিল সেটা তাঁর বিশেষ পছন্দ। তাঁর কথায় বিজিবি জওয়ান লালমোহন বাবুর বইগুলোকে রেহাই দিল। তবে বাস ছাড়ার আগে তাঁর অফিসে বসে দুপুরের খাবার খেতে হলো শাস্তি হিসেবে।

ঢাকা পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত ৮ টা। পরিকল্পনা অনুসারে কারওয়ান বাজারে হোটেল নিউ ভিউতে উঠাবার কথা আমাদের। কিন্তু বাস থেকে নামতেই একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাদের বাক্স-পেটরা সব একটা পাজেরো জিপে তুলে নিল। ফেলুদাকে নিজের পরিচয় আগেই জানিয়েছিল, মধুবাবুর পিএস বলে। মালপত্র গাড়িতে তোলা হলে ফেলুদাকে বলল, ‘দাদা আপনার সঙ্গে আজ রাতেই কথা বলতে চান।’

আমি আর ফেলুদা কেউ-ই ক্লান্ত নই। লালমোহনবাবু দেখলাম একটু চোখ ঘসছেন। বোঝা গেল, বাকি রাস্তাটুকুও চোখ বন্ধ করেই এসেছেন। ফেলুদার সম্মতি পেয়ে গাড়ি কল্যাণপুর থেকে শ্যামলী হয়ে সোজা এগিয়ে ধানমন্ডি ২৭ হয়ে সাত মসজিদ রোডে উঠল। আসাদ গেট পৌঁছাবার আগে বামে জাতীয় সংসদভবনটা আসতেই লালমোহন বাবু বললেন, ‘অনবদ্য। লুই খানের সৃষ্টি।?’

ফেলুদা শুধরে দিয়ে বলল, ‘খান নয় কান, লালমোহন বাবু। লুই আই কান।?’

পথে দোকানের সাইনবোর্ড দেখতে দেখতে স্থাননামগুলো চিনে নিচ্ছিলাম আমি। এটা ফেলুদার কাছ থেকে শেখা। একবার কোনো রাস্তা দিয়ে গেলে সে পুরো লোকেশন মনে রাখতে পারে, নামধামসহ। আমাদের নিয়ে গাড়ি ডানে মোড় নিতে যাবে অমনি ফেলুদা বলল, ‘সামনেই তো পিলখানা। একটু এগিয়ে টার্ন নিন।’ ড্রাইভার ফেলুদার নির্দেশ পালন করল। পিএস সাহেব কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

কার বাড়িতে যাচ্ছি জানি না। ফেলুদাকে দেখলাম গম্ভীর হয়ে আছে। আমি ভাবছি না দেখেই এত দ্রুত ঢাকার লোকেশনগুলো কী করে রপ্ত হলো ওর।

গাড়ি এসে থামল দোতলা একটা বাড়ির সামনে।

গেটের সিকিউরিটি দেখে বোঝা গেল মধুবাবু ঢাকার কেউকেটা।

মধুবাবুর ড্রয়িংরুমে বসে তার স্টেটাস সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হওয়া গেল। নানা দেশ ভ্রমণের ছবির বড় বড় প্রিন্ট পুরো ঘরে বাঁধাই করে সাজানো। পুরনো শোপিস কেনার দিকেও ঝোঁক আছে বোঝা যায়। মধুবাবু বেশ লম্বা-চওড়া, চুল ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ান।

আমরা ড্রয়িংরুমে বসবার কিছুক্ষণ পর মধুবাবু ঢুকলেন। সত্তরোর্ধ প্রৌঢ় ভদ্রলোক। ফেলুদার দিকে ভেঙচি কাটার মতো করে হাসলেন। ফেলুদাকে ইশারায় বসতে বলে আমাদের দিকে তাকালেন।

‘এরা কারা?’

‘ও আমার সহকারী তপেসরঞ্জন আর ইনি বিখ্যাত লেখক লালমোহন গাঙ্গুলী।’

‘ট্রায়ো! এমনিতেই সাংবাদিক নিয়ে পেরেশান আছি। আপনি আবার লেখক-টেখক নিয়ে ঘুরছেন।?’

লালমোহন বাবু আমার কানে কানে বললেন, ‘মধু না হয়ে নামটা নিমরস হলে ভাল হতো।?’

‘ঘটনার গুরুত্ব তো বুঝেছেনই, ফেলুবাবু।?’

ফেলুদা কথা না বলে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

‘শরীর আর এখন অতো সয় না। রাত ১০টাতেই শুয়ে পড়ি। ফোন ধরা দূরের কথা, বাসার লোকেরাও ১০টার পর আমাকে পায় না। সোমবারেও ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই টের পেলাম সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার বাসায় আসার পথে ৭০ লাখ টাকাসহ ধরা পড়েছে এপিএস। এপিএস তো জানেই না মিধ্ধাও জানে না, কোথা থেকে এল এই সত্তর লাখ? এটা জানাই এখন সবচেয়ে জরুরি।?’

ফেলুদা বলল, ‘আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি?’

‘অবশ্যই।?’

‘আপনি তো বাসায় বিড়াল পোষেণ।?’

একটু চমকে মধুবাবু বললেন, ‘কেন?’

কিন্তু চমকটা স্থায়ী হলো না, ‘শুনুন ফেলুবাবু, আপনি গোয়েন্দা। সাংবাদিকসুলভ প্রশ্ন আপনার কাছে আমি আশা করি না।?’

ফেলুদা মধুবাবুর যেন শুনলই না এমনভাবে বলল, ‘আপনার ঘরে আর কেউ কি বিড়াল পোষেন?’

‘না।? একটাই বিড়াল এ ঘরে।’

‘আপনার পোষা বিড়ালটির রং কালো। কিন্তু ঘরে দেখছি একটা শাদা বিড়াল। কালো বিড়ালটি কোথায়?’

ফেলুদার কথার সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘরে ঘুরে এল আমার চোখ। কোথাও কোনো বিড়াল নেই। পরে ফেলুদা বলেছিল, মধুবাবু ঢুকবার পর বিড়ালটি একবার ঘরে উঁকি দিয়ে গিয়েছিল।

মধুবাবু বললেন, ‘বিড়ালটি যে কালো সেটি কীভাবে বুঝলেন ফেলুবাবু?’

‘খুব সহজ। আপনার ডিজিটাল ফটোস্ট্যান্ডে দেখেছি, আপনার কোলে কালো একটি বিড়াল। কালো বিড়ালটি নিয়ে আপনি সমপ্রতি সুইজারল্যান্ডও ঘুরে এসেছেন।?’

এসময়ই ঘরে ঢুকে শাদা একটি বিড়াল মধুবাবুর পায়ের কাছ ঘেঁষে বসল।

মধুবাবু বিড়ালটি কোলে তুলে নিয়ে বললেন, ‘ভেবেছিলাম ৭০ লাখের রহস্যটা ভেদ করতে পারলে আপনাকে কালো বিড়ালের রহস্য ভেদ করতে বলব।?’

ফেলুদা সবাইকে অবাক করে দিয়ে বললো, ‘কালো বিড়ালটি কিন্তু এখন আপনার কোলে।?’

মধুবাবু চমকে উঠলেন।

‘বেড়ালের পায়ের তলার কালো লোমগুলো নয় দিনে নিজস্ব রঙ ফিরে পেয়েছে। আপনার বাসার কার্পেটের শাদা দুএকটা ছোপ দেখছি এখনও আছে।?’

মধুবাবু বললেন, ‘এই না হলে ফেলু মিত্তির। খুব ভাল। আমি আশা করি, ৭০ লাখের রহস্যও এইভাবে আপনি বের করে ফেলবেন।?’

হোটেলে ফিরে খেয়ে কখন ঘুমিয়েছি টের পাইনি। সকালে ফেলুদার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া ঠান্ডা। কিন্তু ঘুম থেকে উঠবার পর ফেলুদা যে খবরটি দিল তাতে গোয়েন্দাগিরির ভবিষ্যত্ নিয়েই সন্দেহ তৈরি হলো। কলকাতা থেকে লালমোহন বাবুর প্রকাশক ঢাকার দু’একজনকে জানিয়েছিলেন। ওই দুএকজনের মাধ্যমেই পত্রিকা আর নিউজ চ্যানেলগুলো জেনে গেছে কারওয়ান বাজারের প্রাণকেন্দ্রে বিখ্যাত রহস্য লেখক জটায়ু আস্তানা গেড়েছেন। সাতসকালেই জটায়ুকে পাকড়াও করতে চলে এসেছে সব মিডিয়া। ৫টি টিভি চ্যানেলে এখন হোটেল নিউ ভিউ লাইভ দেখাচ্ছে।

ফেলুদা বলল, ‘তপসে, তিনতলা থেকে লাফাতে পারবি?’

নিচে তাকিয়ে উচ্চতা একটা বেশিই মনে হলো। তবু বললাম ‘কেন নয়?’

হোটেল থেকে বেরুতে অবশ্য শেষপর্যন্ত লাফাতে হয়নি। দুজনেই এমার্জেন্সি এক্সিট দিয়ে নেমে এসেছি।

মধুবাবু চান, তিনি যে ফেলুদাকে ডেকে এনেছেন সেটি যেন কোনোভাবে ফাঁস না হয়। তার পরিচয় দিয়ে এগোবার উপায় নেই। যা করার ফেলুদাকে মগজ খাটিয়েই করতে হবে।

মতিঝিলে কার্পেন্টাইল ব্যাংকে পৌঁছাবার আগেই রিকশায় ফেলুদা বলে দিয়েছিল কী করতে হবে। ব্যাংকে এ শাখাতেই ১৪ তারিখ সকালে জমা হয়েছিল ৭০ লাখ টাকা। যে ক্যাশিয়ার জমা নিয়েছিলেন তাঁকে খুঁজে বের করতে হবে।

হরতাল বলে ঢাকা মোটামুটি ফাঁকা। বড় রাস্তাগুলোতেও রিকশা চলছে। কার্পেন্টাইল ব্যাংকও হরতালের কারণে বেশ নিরিবিলি। ‘নগদ গ্রহণ?’ লেখা দুটি কাউন্টারের পেছনে বসে থাকা দুজনকে আড় চোখে দেখে নিল ফেলুদা। একজন ভদ্রমহিলা, বয়স ত্রিশের কোঠায়। আরেকজন পঞ্চাশোর্ধ। পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তির কাউন্টারের দিকে এগিয়ে ফেলুদা বলল, ‘নাজমুল ভাই।?’

ভদ্রলোক অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে তাকালে ফেলুদা বলল, ‘নিশ্চয়ই চিনতে পারেননি।? পরিচয় দিতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। আমরা রিসপশনে বসলাম। আপনি আসেন।?’

রিসেপশনে বসে আমি ফেলুদার দিকে তাকালাম। প্রশ্ন করার আগেই ফেলুদা বলল, ‘এই ভদ্রলোকই সেদিন বাসে বাসি খবরের কাগজ পড়ছিলেন।?’

বিজিবি চেকিংয়ের সময় লালমোহন বাবুর ঠিক পেছনেই ছিলেন নাজমুল সাহেব। ওখানেই পাসপোর্টে নাম দেখে নিয়েছে ফেলুদা।

ফেলুদা কথা শেষ করতে না করতেই নাজমুল সাহেব এসে উপস্থিত।

‘আপনাকে তো ঠিক...’

‘শ্যামলী বাসে এক সঙ্গে ফিরলাম কাল।?’

‘কী একটা সমস্যা হয়েছিল আপনাদের লাগেজে।?’

ভদ্রলোক মনে করতে পেরেছেন ফেলুদাকে।

‘ডলার ভাঙাতে এসেছিলাম। আপনাকে দেখে মনে হলো কথা বলে যাই।?’

‘ভাল করেছেন। আজ কাস্টমারও কম। চা খাবেন?’

‘আপনাদের ব্যাংকেই তো সেই সত্তর লাখ?’

‘আর বলবেন না। আমি তো জানতামই না। আজ শারমিন বলল। একেবারে কড়কড়ে নোটের সত্তর লাখ টাকা জমা করেছে। আমি থাকলে আমার হাত দিয়েই জমা হতো।?’

জানা গেল, ‘নগদ জমা’ বিভাগের ভদ্রমহিলার নাম শারমিন।

‘একেবারে কড়কড়ে নোট?’

‘শারমিন তো বলল, মেশিন ছাড়া কেউ হাত দিয়ে টাকাগুলো গুণেও দেখেনি।?’

চা খেয়ে বেরিয়ে রিকশায় উঠলাম আমরা। হোটেলে ফিরে দেখলাম, লালমোহন বাবু চার-পাঁচজনকে নিয়ে হোটেলের লবিতে বসে আছেন। আমাদের দেখে বললেন, ‘এঁরা পত্রিকার লোক। সকাল থেকে টিভিগুলোর কারণে কাছে ভিড়তে পারেনি। এখন এঁদের আলাদা করে সময় দিচ্ছি।? তা কেসের কী খবর।?’

কেস বলেই দাঁতে জিভ কাটলেন লালমোহন বাবু। ফেলুদা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, ‘এখানেও রং করার ঘটনাটাই ঘটেছে।’

http://new.ittefaq.com.bd/news/view/92677/2012-04-27/35

রোগ প্রতিরোধক বিষণ্নতা!

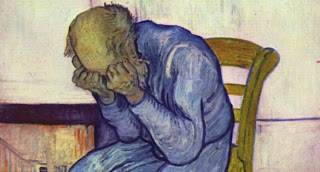

ভ্যান গঘ

বিষণ্নতা একটি রোগ_ এমন কথার সঙ্গে কমবেশি অনেকেরই পরিচয় আছে। শুধু ওষুধ

কোম্পানির বিজ্ঞাপনের বদৌলতেই নয়, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও বিষণ্নতাকে

একটি রোগ হিসেবে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত। কেউ বিষণ্নতায় আক্রান্ত হলে তার

প্রতি সাধারণ পরামর্শ হলো অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বিষণ্নতা একজন

মানুষকে শুধু কর্মোদ্যমহীন, সমাজবিচ্ছিন্নই করে তোলে না, অনেক ক্ষেত্রে

বিষণ্নতা আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আটলান্টিক

ম্যাগাজিন বিষণ্নতাজনিত মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

তাতে বলা হয়েছে_ সারা পৃথিবীতে হত্যা ও যুদ্ধ এই দুই কারণে যত মৃত্যুর ঘটনা

ঘটে তার বিষণ্নতাজনিত আত্মহত্যার সংখ্যা বেশি। আমেরিকান জার্নাল অব পাবলিক

হেলথের একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, সে দেশে সড়ক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর হারই এ

যাবৎ বেশি ছিল। কিন্তু সম্প্রতি আত্মহত্যা সড়ক দুর্ঘটনাকে ছাড়িয়ে গেছে।

আত্মহত্যার বেশিরভাগ ঘটনাই ঘটে বিষণ্নতা ও এক ধরনের মানসিক বৈকল্যের কারণে।

বিষণ্নতা এক ধরনের দুরারোগ্য দুঃখ ও বেদনাবোধ তৈরি করে। মানুষের জেনম

সম্পর্কে যত জানা যাচ্ছে ততই বিজ্ঞানীদের এ ধারণা প্রবল হচ্ছে যে, বিষণ্নতা

মানিয়ে নেওয়া যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত

হয়েছেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা বিষণ্নতার সঙ্গে অভিযোজিত হওয়ার ক্ষমতা

রাখত। আটলান্টিক ম্যগাজিনে প্রকাশিত প্রবন্ধে ব্রেইন গ্যাব্রিয়েল এ বিষয়ে

বিস্তারিত জানিয়েছেন। একটি গবেষণাপত্রে ইমোরি ইউনিভার্সিটির ড. অ্যান্ড্রিউ

মিলার ও অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটির ড. চার্লস রেইসন জানিয়েছেন_ মানুষের

কিছু জিনে বিষণ্নতা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে বটে; কিন্তু অন্যদিক

দিয়ে এটি ইনফেকশনের ক্ষেত্রে প্রতিরোধক ব্যবস্থাও তৈরি করে। হাইপোথিসিসে

তারা বলেছেন, বিষণ্নতার সঙ্গে যে জিনগুলোর সংযোগ সেগুলো প্রতিরোধক

ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। যে জিনগুলো বিষণ্নতার মূলে এবং একে উস্কে দেয়

সেগুলো মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য সহায়ক। বিশেষভাবে শিশুদের জন্য

এগুলো খুবই সহায়ক। তবে প্রেক্ষাপটতা অতীতের। ১৯০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে

শীর্ষ তিন মরণ ব্যাধি ছিল ইনফেকশনজনিত। এগুলো হলো, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা,

ডায়রিয়া। এসবের কারণে ৫ বছরের কম বাচ্চাদের ৩০.৪% মারা যেত। এই ইনফেকশনজনিত

রোগগুলোর ক্ষেত্রে বিষণ্নতা কার্যকর প্রতিরোধক সিস্টেমকে সক্রিয় করতে

পারত। সামাজিক একাকীত্ব, শক্তিক্ষয়, আনন্দদায়ক কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলার

ঘটনাগুলো আমাদের পূর্বপুরুষদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে জাগিয়ে তুলত।

পরিহাস হলো এখানেই যে, আগে মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল ইনফেকশনজনিত রোগভোগ আর

তার প্রতিরোধক তৈরি হতো বিষণ্নতা থেকে। আর এখন চিকিৎসাবিজ্ঞানের কল্যাণে

ইনফেকশনজনিত মৃত্যুর হার নেমে এসেছে। কিন্তু দুরারোগ্য বিষণ্নতাজনিত মৃত্যু

অর্থাৎ আত্মহত্যা মহামারীর রূপ নিয়েছে। মিলার ও রেইসন বিশ্বাস করেন,

প্রচণ্ড চাপ মানুষকে বিষণ্নতার দিকে চালিত করে আবার এটিই প্রতিরোধ

ব্যবস্থাকে চালু করে দেয়। ডাক্তাররা ধারণা করছেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা যে

ধরনের পরিবেশে বাস করতেন তাতে প্রচণ্ড চাপের মুখে তাদের শারীরিক ক্ষতি ও

আহত হওয়ার আশঙ্কাও ছিল ব্যাপক। আর এই আহত অবস্থা তাদের ইনফেকশন ও মৃত্যুর

দিকে নিয়ে যেত। কিন্তু একই সঙ্গে বিষণ্নতায় পতিত হওয়ার কারণে তাদের

প্রতিরোধ ব্যবস্থাও চালু হতো। এটা অনেকটা আগুন প্রতিরোধী ব্যবস্থা হিসেবে

স্মোক ডিটেক্টর ব্যবহারের মতোই কাজ করত। ডাক্তারদের এই গবেষণা চলছে, চলুক।

নিশ্চয়ই এর চূড়ান্ত ফল জানা যাবে শিগগিরই। আপাতত এই তথ্যই লাভজনক যে

বিষণ্নতা শুধু রোগ নয়, রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাও।মূল লেখা : http://www.theatlantic.com/health/archive/2012/10/the-evolutionary-advantage-of-depression/263124/

Tuesday, October 2, 2012

এরিক হবসবম

যবনিকা বলে একটি কথা আছে। শব্দটির অর্থ পর্দা বা আড়াল। নাটকের শেষে মঞ্চে

যবনিকাপাত ঘটে। যবনিকা ভারী বা পাতলা কাপড়ের হতে পারে। কিন্তু লৌহ যবনিকা

কি হয়? এমন পর্দা কি আছে যা ইতিহাসের দুইকাল পর্বের মধ্যে লৌহ যবনিকা তৈরি

করে ফেলতে পারে? যাদের চোখের সামনে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন, দুই জার্মানির

একত্রীকরণ, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে ভাঙন ও ক্ষমতার পালাবদল দেখেছে তাদের

কাছে হয়তো লৌহ যবনিকা শব্দের একটি অর্থ থাকতে পারে। তৎক্ষণাৎ হয়তো এ কথা

কারও মনে হয়নি যে, চোখের সামনে একটা লোহার পর্দা পড়ে গেল। কিন্তু ক্রমেই

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পৃথিবী আর আগের মতো নেই। শুধু রাজনীতিতেই নয়,

চিন্তাবিশ্বেও ঘটে গেছে গুরুতর ব্যত্যয়। এককালের সেলিব্রেটি ও ডাকসাইটে

মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের খোঁজ পরবর্তীকালে কেউ সেভাবে নিয়েছে কি? যার

মতাদর্শ রাজত্ব করে না তার মতাদর্শের খোঁজ কে নেয়? বেদনা সঞ্চার করার মতো

খবর হলেও আসলে সত্য যে, এরিক হবসবমের মৃত্যুর আগে আমরা কি মনে রেখেছিলাম

যে, তিনি জীবিত আছেন? যুক্তরাজ্যের মতো দেশে পুঁজিবাদের অন্তরের ভেতর তিনি

ছিলেন আমরণ মার্কসবাদী তাত্তি্বক ও ইতিহাসবিদ হিসেবে। বেঁচেছিলেন ৯৫ বছর।

গার্ডিয়ান পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে বড় করে তার মৃত্যুসংবাদ দেখে তাই একটু

অপরাধবোধও হলো। এরিক হবসবমের মতো বহু মার্কসবাদী পণ্ডিত, তাত্তি্বক আজও

আছেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সময়ের ভাষায় কথা বলতে না পেরে অনেকেই জীবিত

অবস্থায় হারিয়ে গিয়েছেন। অথচ কত প্রয়োজনীয় ছিল তাদের চিন্তাচর্চা। রাজনীতি

রাতারাতি তাদের হাওয়া করে দিতে চেয়েছে। রাজনীতি বলে দিয়েছে তারা

অপ্রাসঙ্গিক। বিস্মৃতি তাহলে সবচেয়ে বড় রাজনীতি! এরিক হবসবম লিখেছেন, এইজ

অব রেভলিউশন, এইজ অব ক্যাপিটাল, এইজ অব এম্পায়ার। তিনটি মিলে নাইনটিনথ

সেঞ্চুরি ট্রিলজি বলে আখ্যায়িত হয়। আধুনিক ইতিহাস পাঠ করতে গেলে ওই ট্রিলজি

অবশ্য পাঠ্য বলে গণ্য। এরিক ও টিও রেঞ্জার মিলে একটি তত্ত্ব দিয়েছিলেন।

ইনভেন্টেড ট্র্যাডিশন বা আবিষ্কৃত ঐতিহ্য হিসেবে পরিচিত ওই তত্ত্ব।

'ইনভেনশন অব ট্র্যাডিশন' বইয়ে তারা ওই তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন। ঐতিহ্য

বলতেই এমন বিষয় বোঝানো হয় যা পুরনো। কিন্তু কোনো কোনো সময় ঐতিহ্যকে

সাম্প্রতিক হিসেবে আবিষ্কার করা সম্ভব। আবিষ্কার হলো এমন একটি প্রক্রিয়া

যার মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যের নতুন সূচনা ও নবায়ন ঘটানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় আধুনিক

জাতি ও জাতীয়তার ধারণাগুলোর বিকাশ ঘটে।

এরিক জন আর্নেস্ট হবসবমের জন্ম ১৯১৭ সালে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি ইহুদি পরিবারে। বেড়ে উঠেছেন অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা ও জার্মানির বার্লিনে। হিটলার ক্ষমতায় আসার বছরে ১৯৩৩ সালে তারা চলে আসেন ব্রিটেনে। জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি কাটিয়েছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে। শিষ্যদের কাছে তিনি প্রিয় মার্কসিস্ট হিসেবে পরিচিত। মার্কসবাদী অভিধা সত্ত্বেও একাডেমিক অঙ্গনে তার অবদান বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গেই স্বীকৃত হয়েছে সে দেশে। তার শেষ বইটি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল ২০১৩ সালে। কাজও শেষ দিকে। এর আগেই চলে গেলেন তিনি। ১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে।

এরিক জন আর্নেস্ট হবসবমের জন্ম ১৯১৭ সালে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি ইহুদি পরিবারে। বেড়ে উঠেছেন অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা ও জার্মানির বার্লিনে। হিটলার ক্ষমতায় আসার বছরে ১৯৩৩ সালে তারা চলে আসেন ব্রিটেনে। জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি কাটিয়েছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে। শিষ্যদের কাছে তিনি প্রিয় মার্কসিস্ট হিসেবে পরিচিত। মার্কসবাদী অভিধা সত্ত্বেও একাডেমিক অঙ্গনে তার অবদান বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গেই স্বীকৃত হয়েছে সে দেশে। তার শেষ বইটি প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল ২০১৩ সালে। কাজও শেষ দিকে। এর আগেই চলে গেলেন তিনি। ১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে।

টাকা গাছেই ধরে

জাতির উদ্দেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং

সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, টাকা কি গাছে ধরে? দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বিচার করে মনমোহন সিংকে এমন কঠোর উক্তি করতে হয়েছে। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন,

টাকা সহজলভ্য নয়। চাইলেই টাকা মেলে না। কিন্তু সমালোচকরাও বসে নেই। মনমোহন

কেন এ কথা বললেন, তার উদ্দেশ্য কী ইত্যাদি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ শুরু

হয়েছে। সম্প্রতি রাজনীতিক যশোবন্ত সিং পত্রিকায় কলাম লিখে বলেছেন, হ্যাঁ,

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টাকা গাছেই ধরে। তার বক্তব্য হলো, প্রধানমন্ত্রী না

জানলেও সামান্য লোকেরাও জানে টাকা গাছে ধরে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে বলতে

গেলে গাছই টাকার একমাত্র উৎস। আমরা শস্য বিক্রি করে টাকা পাই।

শিল্পকারখানাতেও গাছ কাজে লাগে। গবাদিপশু গাছের ওপর নির্ভর করেই বেড়ে ওঠে।

গাছ আমাদের খাদ্যও জোগায়। মজার ব্যাপার হলো, অর্থনীতির এই অন্যতম খুঁটি গাছ

থেকে টাকাও তৈরি হয়। টাকা যেহেতু কাগজে তৈরি, অতএব গাছের উপাদান ব্যবহার

করেই টাকাও তৈরি হয়। সমালোচকরা প্রমাণ করে দিচ্ছেন, টাকা গাছেই ধরে। কিন্তু

ভারতের অর্থনীতির যে পরিস্থিতি তাতে প্রমাণ করলেই গাছ থেকে টাকা পাড়া

যাচ্ছে না। টাকা পেড়ে যাবতীয় সমস্যার সমাধানও করা যাচ্ছে না। বস্তুত ভারতীয়

সরকারকে বহু অর্থনৈতিক বাধা অতিক্রম করেই কার্যক্রম পরিচালনা করতে হচ্ছে।

জোট সরকার নানা অর্থনৈতিক ইস্যুতেই ক্ষণে ক্ষণে টালমাটাল হয়ে উঠছে।

সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সরকার ছাড়লেন তার মূলেও আছে অর্থনৈতিক

প্রসঙ্গ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সহসা এ বছর নেমে

এসেছে। নানা সংস্কার দরকার, বিপ্লবী কর্মসূচিও জরুরি। কিন্তু নাজুক

সরকারের পক্ষে তেমন উদ্যোগ সম্ভব হচ্ছে না। কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছে

মনমোহন সরকার। যে ব্যক্তির হাতে একদা ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের সূত্রপাত

ঘটেছিল যিনি ছিলেন নতুন সমৃদ্ধ ভারতের উদ্গাতা তার হাতেই অর্থনীতির এমন

বেহাল পরিস্থিতি, তাই কঠোর সমালোচনার জন্ম দিচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, প্রশাসক

হিসেবে মনমোহন অতটা দক্ষ নন। যে সিদ্ধান্ত আজ নিতে হবে সে সিদ্ধান্ত তিনি

নিচ্ছেন কাল। যে ওয়ালমার্ট বন্ধ করে দিচ্ছে পশ্চিমারা সে ওয়ালমার্টকে তিনি

এখন ভারতে ব্যবসা করার অনুমতি দিচ্ছেন। তেলের দাম বাড়ছে। বিরোধীরাও ইস্যু

পেয়ে বন্ধ পালন করছেন। প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। বাম-ডান মিলে মনমোহনকে বেকায়দায়

ফেলতে সবাই প্রস্তুত। কিন্তু মনমোহন সরকার ম্যানেজ করতে পারছে না কিছুই।

গোলমাল চলছেই। এত গোলমালের মধ্যে মনমোহনও মৌনব্রত পালন করে চলছিলেন। সে

মৌনব্রত অনেকের প্রশংসাও পেয়েছিল। কিন্তু মৌন থেকে তো সমস্যার সমাধান হয়

না। সব সমালোচনাকে নিরুত্তর যেতেও দেওয়া যায় না। তাই শেষ পর্যন্ত তাকে

বলতেই হলো, টাকা কি গাছে ধরে? টাকা গাছে ধরে বটে। কিন্তু তার জন্য সময় দিতে

হয়। অর্থনীতি যখন সমস্যায় পড়ে তখন নগদ টাকার দরকার হয়। এই টাকা কিন্তু

গাছে মেলে না। কিন্তু এই কথা সমালোচকদের বোঝাবে কে?

Subscribe to:

Comments (Atom)